الزلزلة

نشرت في مجلة الشروق الإماراتية يوم ٢٢ / ٨ / ١٩٩٩م

ورقة بحثية – الوقاية في التزام الأخذ بالمواصفات المطلوبة على صعيد مواد البناء وهندسته المعمارية

ورقة بحثية

هذه ورقة بحثية تناولت الجانب العلمي لظاهرة الزلازل والتعامل معها، حتى عام ١٩٩٩م ونشرت في مجلة الشروق الإماراتية، وفي هذه الأثناء ارتفع منسوب شدة الزلازل وعددها كسواها من الكوارث الطبيعية ارتفاعا مطردا، ومعظم ذلك بسبب تبدل المناخ العالمي.

المحتوى:

هزة من الأعماق

زلازل البراكين

متفجرات إرهابية

الحاسة السادسة

للضمير دوره

هزة من الأعماق

الزلزال الأشد من حيث عدد الضحايا، والذي عصف ببلد عربي إسلامي عام ١٩٩٨م كان الزلزال الذي أصاب تركيا، ولم تصل درجة شدته إلى أكثر من ٤،٧ درجة على مقياس ريختر للزلازل، وليس هذا رقما مرتفعا بالمقارنة مع الرقم القياسي الذي كان من نصيب زلزال تشيلي عام ١٩٦٠م، وقد بلغت شدته ٨،٣ درجة، إنما كان عدد ضحاياه خمسة آلاف تقريبا، أما في تركيا فبلغ عدد الضحايا ١٧ ألفا، وللمقارنة فإن زلزال بكين الكبير عام ١٩٧٦م أودى بحياة ٨٠٠ ألف إنسان.

من أصل ١٢٧٤٢ كيلومترا تمثل وسطي قطر الأرض، أو الخط الواصل بين القطبين، لا تتجاوز سماكة القشرة الأرضية التي تقع الزلازل فيها حدود ثلاثين كيلومترا، وما يبدو للماشي على قدميه فوق اليابسة، أرضا ثابتة راسخة، إنما يتألف من زهاء عشرين كتلة قارية عائمة مثلما تعوم القوارب فوق الماء، فالتجمعات الصخرية، والحيثيات الطبيعية، والكثبان الرملية، ومستودعات النفط والغاز والخامات المعدنية، جميع ذلك هو ما نعرفه باسم اليابسة، التي تفصل المحيطات والبحار بين أجزائها، إما كليا فتتكون الجزر، أو جزئيا كما هو الحال مع شبه الجزيرة العربية، التي تمثل واحدة من الكتل الأرضية العشرين.

من هذه الكتل مثلا الكتلة العملاقة التي تضم أوروبا وآسيا، ومنها مثلا آخر الكتلة الصغيرة التي تمثل اليابان، وبينها جميعا فواصل مائية منظورة، وفواصل أخرى لا نصل إليها دون أن نحفر في الأرض إلى عمق ثلاثين كيلو مترا، وهذا ما لم تصل إليه التقنيات الحديثة التي عبرت أجواز الفضاء إلى الكواكب الأخرى. ولكن العلماء يؤكدون أن الطبقة الثانية في أعماق الأرض، والتي أعطيت اسم “المعطف الأرضي” ليست صلبة متماسكة كالقشرة الأرضية، بل هي سائلة مائعة، نسبح في “قواربنا” فوقها، وتبلغ سماكتها باتجاه مركز الأرض زهاء ٢٧٨٠ كيلو مترا.

لنتصور إذن أن اليابسة التي نعيش عليها، هي بالفعل عدة قوارب، بعضها يتحرك منفردا بنفسه كاليابان، وبعضها الآخر مربوط بسواه كشبه الجزيرة العربية وهضبة الأناضول، وبعضها أقرب إلى البارجة الضخمة كالقارة الافريقية، وهو ممسك بقارب شبه الجزيرة العربية الأصغر عبر سيناء. وجميع تلك القوارب الصغيرة والكبيرة يتدافع، فيتقارب أو يتباعد، على حسب حركة الموج من تحته، ولكن هذه الحركات الدائبة دون انقطاع، لا تتجاوز في حصيلتها بضع سنتيمترات في السنة، ولعل أكبرها، أو أشدها ظهورا للعيان وفق مقاييس العلماء، هي حركة التباعد القاري بين الأمريكتين من جهة وأوروبا مع افريقية من جهة أخرى.

ونمضي مع تصورنا شوطا آخر، فنرافق حركة القارتين الافريقية والأوروبية من العالم القديم شرقا، ونلقي نظرة على البحر الأبيض المتوسط بينهما، وهنا يمكن أن نقدر أن حوض المتوسط بمياهه وجزره وشبه الجزر الإيطالية واليونانية المتوغلة فيه، أشد اندفاعا باتجاه الشرق من اليابسة الأوروبية أو اليابسة الافريقية، وهذا ما يجعله من أشد المناطق عرضة للزلازل، ويجعل هضبة الأناضول في أقصى مشرقه، نقطة الثقل الرئيسية في محور الخطر المزلزل!

وما نتحدث عنه كما لو أنه فيلم من الأفلام، لا ترصده حواسنا البشرية، ولكنه يمثل سببا رئيسيا من بين أسباب عديدة لوقوع الزلازل، ويبدو لنا مفعوله مجسما إذا أمسكنا بكتلة من مواد صلبة، مرتبطة ببعضها بعضا ولكنها لا تمثل قطعة واحدة، فوضعناها فوق كمية ضخمة من مادة لزجة أو سائلة، وبدأنا نسحبها، وسنلاحظ أنه مهما كانت عملية السحب بطيئة، فستؤدي إلى تبدل مطرد في شكل المادة اللزجة، وإلى ضغوط لا تنقطع على أجزاء المادة الصلبة، فيهتز بعضها باتجاه وبعضها الآخر في اتجاه معاكس، دون أن يتخذ التغيير الهيكلي شكلا منتظما.

ونضيف هنا أن هذه الصورة النموذجية، ليست إلا صورة مبسطة للغاية عن عملية في غاية التعقيد، لوصف تحرك الطبقات السفلى من الكتل العشرين من اليابسة الأرضية فوق المعطف الأرضي، مما يؤدي إلى تبدلات هيكلية في الطبقات السفلى من القشرة الأرضية، لا تنعكس على سطحها إلا في حدود بضعة سنتيمترات، وذاك ما نطلق عليه وصف الهزات الأرضية أو الزلازل، ووصول تأثيرها إلى السطح على هذا النحو يوقع الزلازل.

زلازل البراكين

مـن الزلازل ما تسببه البراكين أيضا، فبعد طبقة المعطف الأرضي السميكة نصل إلى طبقة أسمك تمثل النواة في كوكبنا الأرضي، وهي نواة ملتهبة، بدرجات حرارة تزيد على ستة آلاف درجة مئوية، وبسماكة تزيد على ٣٤٧٠ كيلو مترا حتى مركز الأرض. أي أن النواة تتخذ داخل الكرة الأرضية شكل كرة أصغر، يبلغ طول قطرها سبعة آلاف كيلو متر تقريبا. ونظرا إلى تفاوت كثافة مكونات القشرة الأرضية، تجد تلك المواد الملتهبة سبيلها عبر نقاط الضعف أو ما نسميه فوهات البراكين، فتنقض حمما على المناطق المحيطة بها، أو إذا فقدت لهيبها وهي في طريقها إلى سطح الأرض، تتحول إلى قذائف من الرماد الساخن والكتل الصخرية البركانية المتجمدة.

ومع كل نقلة بركانية للمواد الملتهبة والمتجمدة من باطن الأرض إلى سطحها، تنشأ فراغات في المعطف الأرضي والقشرة الأرضية، تتعرض للضغوط من الكتل المجاورة لها، فتقع الهزات الأرضية أو الزلازل أيضا. وشبيه ذلك بصورة مصغرة ما يقع على سطح الأرض مباشرة نتيجة وقوع فيضانات وسيول جارفة أحيانا!

ومن الزلازل ما ينشأ نتيجة تدخل اليد البشرية، في إطار عمليات طويلة الأمد، كاستخراج المواد الخام بكميات ضخمة من باطن الأرض، مما يسبب فراغات وانهيارات في القشرة الأرضية، ولكن يبقى هذا الصنف من الزلازل نادر الوقوع نسبيا.

وقد كان أجدادنا أو أجدادهم, إذا تحدثوا عن الزلازل، وصفوا الزلزال بالضعيف أو الشديد أو بالهزة الأرضية، إلى أن اصطلح العلماء على أسلوب لقياس الزلازل، يعتمد على رصد آثاره الفعلية في الدرجة الأولى، وباتت شدة الزلزال تقاس بدرجات ما بين الواحد والتسعة على مقياس “ريختر”. ولا يعدو الاصطلاح أن يحدد مدى الإحساس بوقوع الزلزال واقعيا، ولكن الأجهزة التي صممت لهذا الغرض منذ الثلاثينات من القرن الميلادي العشرين، أصبحت أشد حساسية من الحواس البشرية، فهي ترصد الهزات في باطن القشرة الأرضية، وإن كانت دون مستوى الرجّة الأولى التي نحس بها، وهذا ما يضعه مقياس الزلازل بين درجة ودرجتين، ثم يمكن للإنسان المرهف الحس، إذا كان مستيقظا، وكان قريبا من مركز وقوع الهزة الأرضية، أن يحس بها -أحيانا- عند بلوغ شدتها على مقياس الزلازل ثلاث درجات، بينما يشمل ذلك الإحساس عامة البشر ويصل إليهم على مسافة ثلاثين كيلومترا من مركز الزلزال، إذا ما بلغت شدته ٤ إلى ٥ درجات، ولكن حتى في هذا المستوى لا ينتظر عادة وقوع أضرار مادية أو بشرية، فالضحايا ودرجات الدمار الأولى ترافق الزلازل بشدة ست درجات فما فوق، وهذا إذا وقعت في مناطق كثيفة السكان. وقد يبلغ الزلزال حسب التوقعات مستوى الكارثة مع وصول شدته إلى سبع درجات، أو مستوى الكارثة الكبرى، التي يسببها الزلزال العملاق كما يوصف عندما تتجاوز شدته على المقياس ثماني درجات.

متفجرات إرهابية

للوهلة الأولى يبدو أن اختيار هذه الأرقام من واحد إلى تسعة، قد تم اعتباطا، وليس هذا صحيحا. ونستوعب مغزاها عند الإشارة إلى أن زلزال ٨ درجات يعني وقوع هزة أرضية تعادل شدتها عشرة أضعاف شدة زلزال ٧ درجات، وهذه تعادل بدورها عشرة أضعاف شدة زلزال ٦ درجات، وهكذا، ويمكن تقريب الصورة أكثر عند أخذ سلم آخر، هو سلم معيار الطاقة الحرارية المنبعثة من الزلازل بعين الاعتبار، فما ينطلق من الطاقة من زلزال ٨ درجات يبلغ ثلاثين ضعف ما ينطلق من زلزال ٧ درجات، وهكذا، مما يعني أن طاقة الزلزال العملاق بقوة ٧ درجات تعادل أكثر من ٧٠ ألف ضعف طاقة زلزال خفيف بقوة ٤ درجات. ولكن ما هو حجم تلك الطاقة الحرارية المقصودة؟

نعلم أن حوادث تفجير عبوات ناسفة في عمليات إرهابية تقاس بعشرات الكيلو غرام من مادة تي إن تي، فإن كان التفجير ضخما، يمكن أن يقاس ببضع مئات الكيلو غرام، فلنقارن ذلك بهزة أرضية محدودة نحس بها كرجّة خفيفة تحت أقدامنا، أي من عيار ٣ درجات على مقياس الزلازل، فإذا أردنا اصطناعها بأسلوب التفجير، كان علينا استخدام ما يعادل عشرة آلاف كيلو جرام من مادة تي إن تي، أما زلزال خطير من قياس ما شهدته الجزائر عام ٢٠٠٣م أو تركيا عام ١٩٩٨م، فيتطلب تفجير أكثر من ٧ ملايين طن. أي ٧ مليارات كيلو جرام من تلك المادة.

والجدير بالذكر أن القنبلة النووية الأمريكية التي قتلت في هيروشيما ١٦٠ ألف إنسانا على الفور و٤٠ ألفا آخرين خلال عدة عقود تالية، ودمرت ٩٢ في المائة من مباني المدينة، انطلقت منها طاقة حرارية تعادل طاقة ١٥ ألف طن من مادة تي إن تي، أي ما يعادل ضعف الطاقة الحرارية لزلزال تركيا المذكور!

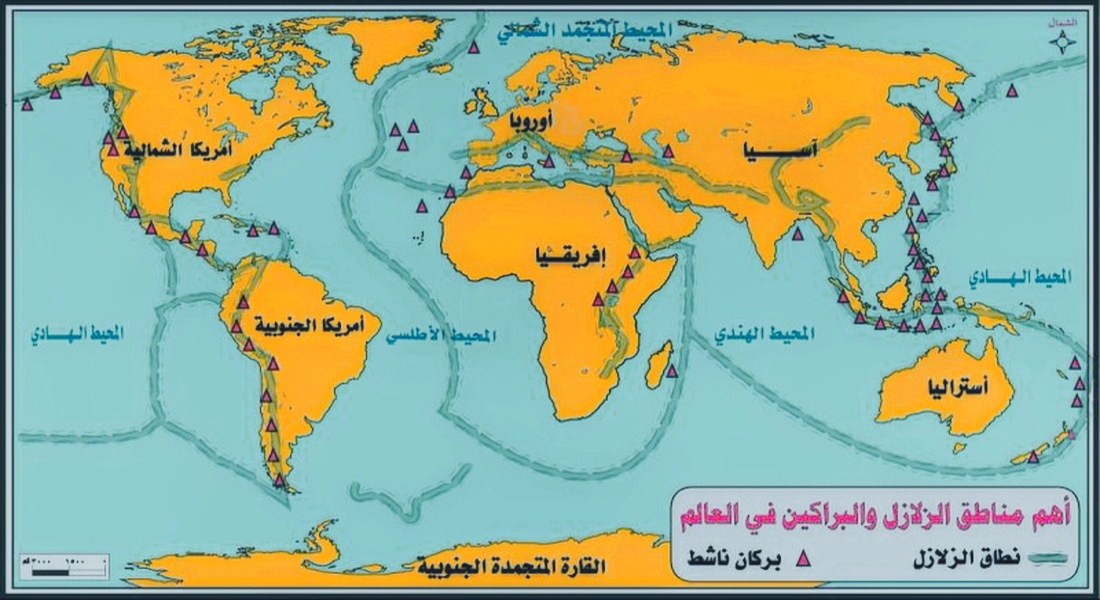

تسجل المراصد وقوع زهاء ٢٠ ألف زلزال وهزة أرضية سنويا (حسب سنة ١٩٩٨م وازداد العدد في هذه الأثناء) ولكن ما يبلغ منها مستوى الكارثة لا يصل إلى بضعة زلازل. وصحيح أن تركيا من أشد المناطق تعرضا لخطر الهزات الأرضية، إنما يسري هذا أيضا على مناطق أخرى مثل غرب الولايات المتحدة الأمريكية وجزر اليابان وشمال إيطاليا. وتشمل خارطة المناطق الأشد تعرضا للزلازل مدنا ذات نسب سكانية مرتفعة، تصل إلى الملايين، كما هو الحال مع طوكيو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وأثينا واسطنبول ومدينة المكسيك وغيرها. ولكن حتى الآن لا توجد طريقة تقنية مضمونة للتنبؤ بوقوع الزلزال قبل موعده بأيام، أو بساعات، ولا حتى بدقائق، فما يضمنه الخبراء في المراصد العالمية ضمانا قاطعا هو فترة دقيقة واحدة!

الحاسة السادسة

يمكن في الأصل استخدام المنشآت الإلكترونية الحديثة للحد من الأضرار في المدن الكبيرة، كقطع الكهرباء والغاز والماء، وجميع ذلك مما يجري عن طريق الضغط على الأزرار في مراكز موصولة بمراصد الزلازل، ولكن حتى هذه العملية السريعة لا يمكن تنفيذها في حدود المدة القصيرة المذكورة، ناهيك عن إعلان إنذار للسكان أن يخرجوا من المباني إلى العراء. أما مسألة إخلاء منطقة بكاملها في الوقت المناسب فلم تحدث سوى مرة واحدة، وكانت في الصين في عام ١٩٧٥م، عندما اعتمدت المراصد الصينية على الحاسة السادسة، ليس لدى الإنسان، بل لدى الماشية، فعندما قام مزارعون بتبليغ المسؤولين في المراصد أن الماشية والدواجن التي شملتها التجربة ووضعت تحت الرقابة بالتعاون مع المزارعين، باتت فجأة تمتنع عن العلف، وتتجنب دخول الحظيرة، وتظهر علامات الذعر، أخلت السلطات المنطقة من السكان، ووقع بالفعل زلزال فلم يسبب إلا حدا أدنى من الأضرار، وأمكن إنقاذ حياة أكثر من ١٠٠ ألف إنسان كما تردد آنذاك.

ولكن الخبراء لم يتابعوا تجربة هذه الطريقة بعد زلزال بكين الكبير في العام التالي، والذي أودى بحياة ٨٠٠ ألف إنسان، بل يعكفون على دراسة وسائل تقنية بحتة لتحسين مستوى التنبؤ بالزلازل، وهم يدركون أن المستوى الراهن لا يسمح بإجراءات فعالة من قبيل إخلاء مناطق سكنية، فقد تطول فترة الانتظار ساعات أو اسابيع، قبل وقوع الزلزال فعلا أو إلغاء التحذير منه.

ومن الملاحظ أن عدد الضحايا المعلن رسميا يرتفع يوما بعد يوم مع كل زلزال، نتيجة اكتشاف وفاة من يكونون في عداد “المفقودين” تحت الأنقاض، وكان مثال تركيا عام ١٩٩٨م صارخا، فقد أعلن في الأيام الخمسة الأولى عن ١٢ ألف ضحية، وعن ٣٠ ألفا في عداد المفقودين، ولم يكن زلزال تركيا الأول بهذا الحجم، ولكن رغم أن بعض الزلازل في تركيا قد سبب عددا كبيرا من الضحايا يعد عشرات الألوف، فممّا يلفت النظر أن ارتفاع عدد الضحايا لم يكن يتناسب طرديا مع شدة الزلزال كما قد يتبادر إلى الأذهان، فالزلازل العشرة الأقوى من سواها خلال ثلاثين سنة مضت، كانت بقوة ٦ درجات وأكثر، إنما عدد الضحايا كان أدنى بصورة ملحوظة، وقد وقع أشد تلك الزلازل عام ١٩٧٦م شرق الأناضول بشدة ٧،٦ ووصل عدد ضحاياه إلى أربعة ألاف، ومن قبل وقع زلزال عام ١٩٧٠م بقوة ٧،٤ درجات وبلغ عدد ضحاياه ٢٠٠٠ ضحية. وللمقارنة بالمقابل فإن زلزال عام ١٩٧٦م قرب بكين، الذي سبب مقتل أكثر من ٨٠٠ ألف نسمة قرب بكين كما سبقت الإشارة، لم تكن شدته تعادل شدة زلزال وقع في جنوب غرب تركيا عام ١٩٧١م، وسبب مقتل ٧٠ شخصا فقط.

الفارق الرئيسي في هذه المقارنات هو فارق الكثافة السكانية، والواقع أن قرب مركز الزلزال من منطقة ذات كثافة سكانية عالية، هو أحد عنصرين رئيسيين يتضافران على رفع نسبة الأضرار من الضحايا البشرية والخسائر المادية، أما العنصر الثاني فهو مدى التزام الإنسان بما وضعه لنفسه من مواصفات لحركة البناء والعمران للتخفيف من الأضرار، لا سيما في المناطق المعروفة بتعرضها لخطر الزلازل.

للضمير دوره!

لا يعني هذا بالضرورة نجاة بلد متقدم تقنيا من الأضرار التي تصيب سواه من البلدان النامية، فقد يصل الزلزال في بلدان متطورة إلى مستوى الكارثة أيضا، كما كان في زلزال لوس أنجلوس في مطلع القرن الميلادي العشرين، أو كما كان عام ١٩٧٥م في كوبي في اليابان حيث بلغت شدة الزلزال ٧،٢ وتجاوز عدد الضحايا ٦٢٠٠ ضحية. ولكن يمكن للمقارنة هنا ذكر الزلازل التي شهدتها إيران بدرجات تراوحت بين ٧ و٧،٧ في أعوام ١٩٨٨ و١٩٩٠ و١٩٩٧م أودت بحياة ٢٥ ألفا و٤٠ ألفا و٣٥ ألف إنسان على التوالي! وهنا لا يقتصر الفارق على مسألة الكثافة السكانية، بل من المعروف أنها في منطقة كوبي اليابانية حيث وقع الزلزال المذكور، أعلى بكثير منها في المناطق التي شهدت الزلازل في إيران، إنما تكمن المشكلة في توافر المواصفات اللازمة في البناء أو عدم توافرها كما ينبغي.

في تركيا كانت الدراسات العلمية تتنبأ منذ ١٩٩٥م باقتراب موعد وقوع زلزال ضخم في المنطقة المنكوبة عام ١٩٩٨م، وأجريت على أساس ذلك دراسات ميدانية كشفت أن ٩٠ في المائة من المباني في تلك المنطقة، لا تؤمن المواصفات الأساسية للوقاية من الأضرار، وربما لم يكن سهلا تأمينها بصورة كاملة خلال السنوات أو الشهور التالية، ولكن كان في الإمكان بذل بعض الجهود في هذا الاتجاه، وهذا ما لم يحصل.

وتبقى الوقاية الوحيدة الأنجع هي التزام الأخذ بالمواصفات المطلوبة على صعيد مواد البناء وهندسته المعمارية، فما وصل إليه العلماء بهذا الصدد ثبتت فائدته، ومنع من سقوط أبنية أو تصدع جدرانها في كثير من الحالات الخطيرة، ولكن لا يزال العائق الأكبر دون الاستفادة من هذه الوقاية قائما على شقين، أحدهما ما يقع في اختصاص الدولة، فهي المسؤولة عن فرض رقابة فعالة تعلو فوق ممارسات الفساد والرشوة، وتتجاوز الفوضى والبيروقراطية، بما يضمن حظر قيام بناء لا يؤمن المواصفات المطلوبة، وبما يضمن هدمه إذا أقيم بأسلوب التحايل على تلك المواصفات، مع تغريم الجهة المسؤولة بالعقوبات الرادعة، دون محاباة أو تمييز، وهذا ما يحتاج إلى تشريعات قانونية، لا تترك مجالا للغموض أو الاستثناءات، كما يحتاج إلى أجهزة تنفيذية منضبطة بمعنى الكلمة.

أما الشق الثاني فهو ما يقع في نطاق الوجدان الحي أو ضمائر أصحاب المشاريع العمرانية والسكنية، فهؤلاء عندما يصبح الربح المادي لديهم مباحا دون معيار، ومقدما على واجب الحفاظ على أرواح البشر وضمان سلامتهم ووقايتهم من الموت تحت الأنقاض، فلا بد من توقع الكوارث بمختلف أصنافها وميادينها، كما يسري شرط توفر الوجدان الحي على المسؤول من السلطات عن الرقابة على البناء، فهو القادر عند الضرورة على ضبط المخالفة المحتملة، والقادر على محاسبة نفسه عند تعرضه لرشوة أو فساد، بما يجعله يقبض أو لا يقبض دراهم معدودة ثمنا لأرواح بشر، قد يعدون المئات، وقد يعدون عشرات الألوف، وهؤلاء لا يستطيع أحد حمل المسؤولية عنهم يوم القيامة، وتلك هي ميزة كبرى من ميزات التشريع الإسلامي الذي يجمع بين التنظيم والتقنين وبين رعاية الوجدان الحي والرقابة الذاتية!

وأستودعكم الله ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب