بلادنا – نهاية مسار كامب ديفيد

تلاشي بقايا نكبة تغتال نصرا عسكريا

مراجعات – من صناعة النكبات إلى صناعة المقاومة

مراجعات

أولا – مقتطفات من كتابين سبق نشرهما حول نكبة كامب ديفيد

كانت اتفاقيات كامب ديفيد سنة ١٩٧٨م والمعاهدة سنة ١٩٧٩م، المصنوعة أمريكيا، بإخراج ساداتي – صهيوني، نكبة أكبر من سابقاتها بحق فلسطين ومصر والمنطقة العربية والإسلامية، ولا نبالغ إذا قلنا إنها أيضا نكبة بمعايير جنس الإنسان وحقوقه وكرامته وحرياته. وتطل علينا ذكريات تلك النكبة هذه الأيام بمواكبة مسارات المقاومة وتداعياتها، ولكن هذا الحدث التغييري لم يكن الأول فنكبة كامب ديفيد بدأت تنحسر مع ما صنعت شيئا فشيئا، وإن كانت الحصيلة المرجوة في حاجة إلى جيل جديد يصعد على درجات التغيير بعد أن بدأ جيل صناعة الانتفاضات والثورات يخرج من القاع الذي سبق أن وقعت الأمة فيه من قبل.

هذه الرؤية التحليلية تعود إلى كتابات سابقة بقلم كاتب هذه السطور، بدأت بدراستين صدرتا في كتابين، الأول ضمّ ١٠٠ صفحة، بعنوان: تقييم سياسي لمقررات مؤتمر كامب دافيد، نشر يوم ٢٢ / ٩ / ١٩٧٨م أي فور عقد صفقة كامب ديفيد، ثم نشر الكتاب الثاني في أعقاب توقيع ما سمي معاهدة سلام بين السادات وبيجن عام ١٩٧٩م وقد ضمّ الكتاب ٢٣٦ صفحة، بعنوان: تقويم معاهدة السلام مع إسرائيل – دراسة قانونية سياسية، واعتمدت تلك الدراسة على تقويم عبارات نصوص المعاهدة بمعايير العلوم السياسية والقانون الدولي.

* * *

جاء في الفصل الختامي من الدراسة الأولى:

(عندما زار الرئيس السادات الأرض المحتلة، وأثناء إعداد هذا التقييم كنت ألقي على نفسي بإلحاح سؤالا، لا شك أنه يدور في خلد القارئ أيضا:

– لماذا؟

ما هي الدوافع للمبادرة وما هي الدوافع للقبول بهذه المقررات؟ ولا أستطيع اتهام الرئيس السادات بعدم تقديرها على حقيقتها.

– لماذا؟ هذا سؤال يطرحه من يقوّم حدثا من الأحداث، فإن لم يجد جوابا شافيا مقنعا انطلق وراء التقديرات والترجيحات والتكهنات، وقد التزمت في هذا البحث البعد عن ذلك.

أمر واحد كرره السادات مرارا في جوابه بنفسه على هذا السؤال بغض النظر عن وجود مبررات أخرى وهو قوله: أريد تجنيب أبنائي بمصر أن يراق دمهم في حروب جديدة.

يمكن الجواب بأسلوب عاطفي كما هو الحال مع صياغة هذا التعليل من جانب السادات، فنقول: دم أخي ابن مصر، ودم أخي المسلم في كل مكان، أغلى علي من دمي. ودمي أو دم من يُستشهد يوما بعد يوم دفاعا عن حقه الشرعي، أو يُستشهد وهو في بيته نتيجة للعدوان هو أغلى بالتأكيد على أخي بمصر من دمه على نفسه. ولسان حاله يقول: عندما يوفر السادات علي وأنا ابن مصر إراقة دمي، ويضمن لي الحياة العزيزة الكريمة، ويضمن لي السلامة من الأعداء، ويضمن لي عدم امتداد نفوذهم إلى داخل أرضي، يؤثرون على سلوكي وسلوك أسرتي، وعلى مصدر رزقي وطريقة تربيتي، ويخضعون لأنفسهم ما هو في الأصل ملكي من طاقات بلدي… عندما يفعل السادات هذا فإنني وراءه، ثم أسائله: وما يفعل الأعداء بأخي في فلسطين أو سورية أو الأردن أو لبنان أو سواه؟

إنني أرفض الحفاظ على دمي بهذا الثمن الفادح وأنا لا آمن أن يراق في المستقبل، أو أن أموت على فراشي فيراق دم ابني من بعدي.

* * *

أما الفصل الختامي من الدراسة الثانية فقد حمل عنوان: مرة أخرى لماذا؟ وجاء فيه:

لماذا القبول بسلام منفرد كامل أبدي؟

لماذا يسلم السادات بكل ما أراده العدو من تثبيت لسبل التوسع الاقتصادي والسياسي والفكري والثقافي داخل مصر وعبر مصر إلى سواها؟

لماذا يجري الفصل المخطط له لمصر وشعبها المسلم عن العرب والمسلمين في كل مكان وربطها وربطه بالغرب وبالصهيونية بحبال غليظة؟

لماذا يقع هذا التخلي المريع عن فلسطين، وقضية فلسطين المصيرية، وشعب فلسطين المستعمَر والمشرَد؟

ذهب البعض إلى محاولة التحليلات النفسانية والقول بإصابة السادات بأمراض نفسانية كحب العظمة ولو بطريق معكوسة، وذهب البعض إلى القول بانتمائه للماسونية، أو قيامه بأعمال الماسونية فعلا وإن لم يحمل اسمها علنا، ولا نمضي بالحديث وراء شيء من هذا ولا ننفيه، إنما يكفينا القول بعد الدراسة الموضوعية المجرّدة: إن هذه المعاهدة نتيجة مفاوضات جرت بين ثلاثة أطراف صليبية وصهيونية لا يكاد يحسّ المرء لوجود طرف مصري عربي مسلم بينها أي أثر.

ثانيا – نظرة موجزة في حصيلة معاهدة ١٩٧٩م بعد ثلاثين سنة كبيسة

نشرت يوم ٢٣ / ٣ /٢٠٠٩م في إسلام أون لاين

إلى وقت قريب كان بعض الحساسيات يدفع عند الكتابة عن سياسات مصرية ونتائجها إلى الحرص على مراعاتها عبر تكرار التأكيد أن المقصود هو سياسات أنظمة الحكم، وأن هذا لا يمثل على الإطلاق انتقاصا من مكانة مصر التاريخية والمعاصرة، ولا من مكانة شعب مصر وهو جزء كريم عزيز لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، ومع مرور الوقت لم يعد مثل هذا التأكيد المتكرر ضروريا، فقد بات الأمر معروفا، ووصل انكشافه إلى أقصى مدى في المقارنة بين التعامل الرسمي والشعبي في مصر مع حصار قطاع غزة والعدوان عليه، فاتضح أن الهوة الفاصلة بين الممارسات السياسية الرسمية وبين الإرادة الشعبية في مصر أكبر وأظهر للعيان من الحاجة إلى التنويه المتكرر بها، وهذا في مقدمة ما أثبته وأعطى الدليلَ عليه تعاملُ شعب مصر مع القضية، وهو الذي حقق أبناؤه من جنودها نصر الأيام الاولى من حرب رمضان أو حرب أكتوبر، قبل أن ينتهكه الانحراف بالحصيلة في اتجاه كامب ديفيد واتفاقاته.

سلام السادات

سلام السادات

ثلاثون سنة مضت على سلام السادات برعاية الدولة الأمريكية للربيبة الصهيونية، ويمكن التوقف عند كثير من تفاصيل حصيلة هذه السنوات الثلاثين، ولن يكفي لهذا مقال، ولا يجهل معاصرو تلك الفترة ولا متابعو أحداثها والمؤرخون لها، أن صناعة كامب ديفيد والمعاهدة كانت من جانب عدد محدود من المسؤولين الرسميين ممن سار مع السادات حيث سار، أما من أبى فكان مصيره الإقالة من منصبه، وسد أبواب العمل السياسي في وجهه، وشبيه ذلك يسري على الإعلاميين، فطريقة الإقالة والتعيينات وتبديل المناصب في رئاسات التحرير وسواها مع التضييق إلى درجة الحظر والسجن على المعارضين ووسائل إعلامهم، كما تشهدها مصر هذه الأيام، هي عينها التي كانت متبعة في تلك الأيام أيضا.

لقد كانت مسيرة كامب ديفيد من بدايتها سرا، إلى الجهر بها بأسلوب استعراضي عبر زيارة القدس المحتلة، وحتى تثبيت نتائجها في معاهدة موقعة رغم بطلانها بمفهوم القانون الدولي لعشرات الأسباب… كانت مسيرةَ مجموعة من المسؤولين في مصر وليس جميع المسؤولين، وأمكن في البداية -فقط- تسويقها جزئيا وليس كليا على الصعيد الشعبي بمختلف أساليب التضليل وفي مقدمتها وعود السلام والأمن والرخاء.

ثلاثون سنة مضت على سلام السادات وأصبح كثير من جوانب الحصيلة معروفا، بل وأصبح يمثل جوانب شديدة الوطأة على شعب مصر، وشعب فلسطين، وعموم الأمة العربية والإسلامية، ويغني عن التفصيل إيراد بعض الأمثلة في صيغة عدد من الأسئلة والأجوبة، وجميعها مستمد من العناصر الأساسية التي كان تسويق ذلك السلام يرددها على ألسنة القلة ممّن صنعه من السياسيين وتبناه من الإعلاميين وعبر أقلامهم.

المنعطف الأخطر تاريخيا

هل صنع السادات فعلا، كما قيل أحيانا، ما سبق أن طرحه آخرون مثل بورقيبة في تونس، أو أرادته الأنظمة العربية تلميحا دون تصريح كما قيل عن اعتراف قمة الخرطوم ١٩٦٧م بقرارات مجلس الأمن الدولي رغم لاءاتها الثلاث الشهيرة، وبدليل مشروع قمة فاس لاحقا؟

لا مجال للمقارنة إطلاقا، فبكل بساطة: السادات كان رئيس أكبر دولة عربية قدمت لقضية العرب المحورية المشتركة ما قدمت، ووزن مصر عربيا هو الذي تعبر عنه مقولة أنْ لا حرب دون مصر، لا سيما عند ربط هذه المقولة بمقولة أخرى من تلك الحقبة: ما اغتصب بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة.

وما صنعه السادات كان مفاوضات سرية ورحلة استعراضية ومعاهدة ثنائية، فلا يقارن من قريب أو بعيد بموقف سياسي أحادي عابر ولا بمشروع مبادرة جماعية بقيت ميتة منذ ولدت، ولا بسوى ذلك من التحركات بغض النظر عن رفضها جملة وتفصيلا.

وقيل آنذاك إن السادات كسر الحاجز النفساني في وجه الصلح! ويمكن تقدير ما تعنيه هذه العبارة، عند استيعابها أن هذا الذي سمي حاجزا نفسانيا، كان يقوم على ثوابت التاريخ والحق والعدالة، وعلى عدم مشروعية ما صُنع بالقوة في فلسطين في القلب من الأرض العربية والإسلامية، من قبل وعد بلفور إلى ما بعد قرار التقسيم، فمسيرة السادات فتحت الأبواب أمام مرحلة أخطر بكثير من جميع ما سبقها في العمل لتزييف المشروعية في مجرى القضية، بمعنى ابتكار صبغة مشروعية واهية زائفة لاغتصاب جزء من فلسطين أو كل فلسطين، فجميع ما سبق السادات كان من صنع قوى أجنبية لا تملك في القانون الدولي أصلا حق التصرف بأرض الغير، ولا الاعتراف باغتصاب الأرض بالقوة، وهو ما يعتبره ميثاق الأمم المتحدة باطلا من حيث الأساس فلا يتبدل بطلانه بمعاهدة ولا بمرور الزمن، إنما الجديد الذي ابتدعه السادات، هو أن تتولى دول عربية، وليس قوى أجنبية فقط، مهمة المشاركة المباشرة في عملية التزييف الكبرى في التاريخ الحديث، بينما يُفترض أن تكون هذه الدول هي الحاضنة لحق تقرير المصير، الحق القانوني الدولي الثابت لشعب فلسطين، ومن خلال ذلك للقضية المحورية المصيرية المشتركة عربيا وإسلاميا.

استعادة سيناء

هل أعاد سلام السادات سيناء إلى مصر وشعبها؟

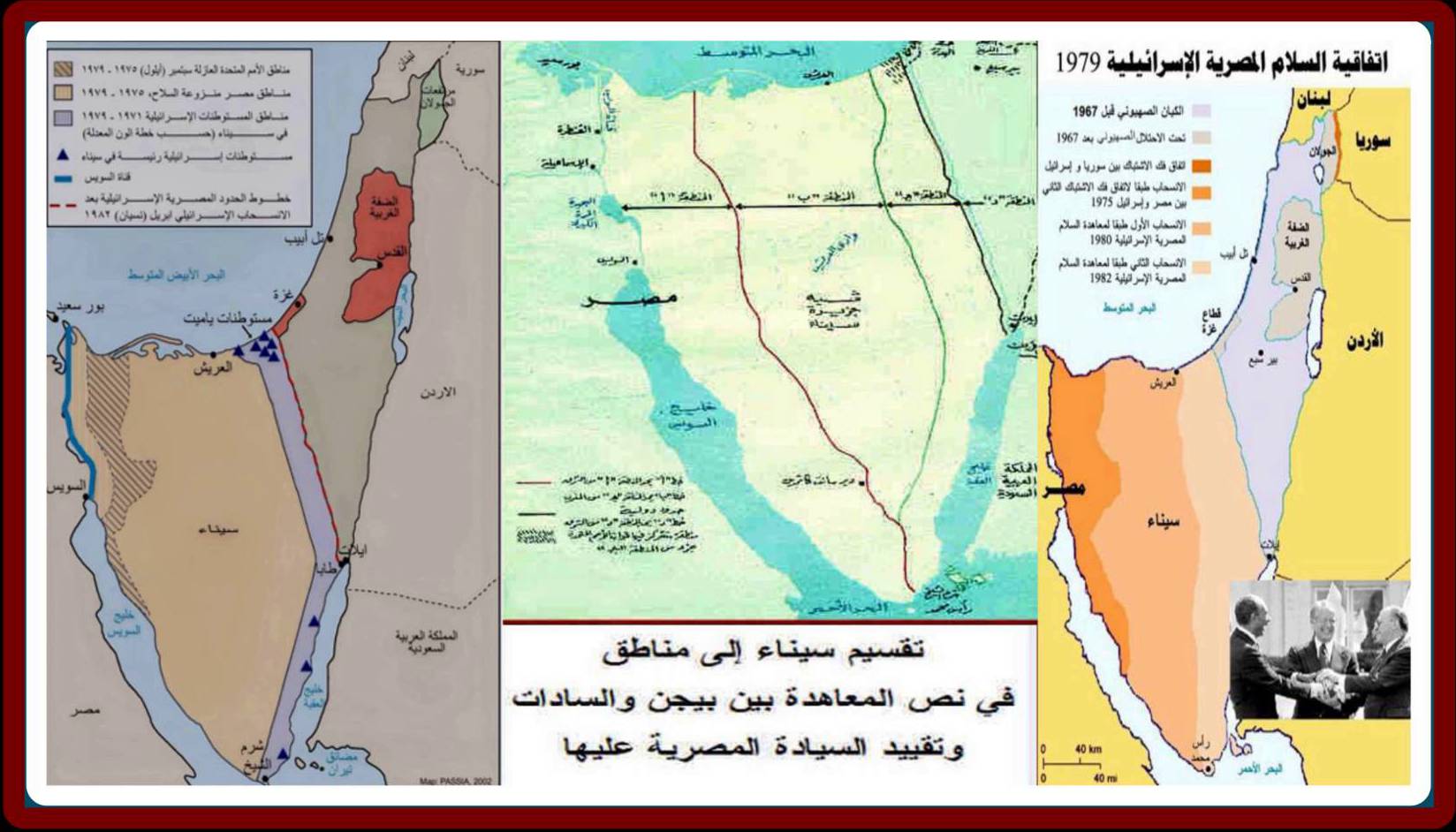

لقد كان من أهم حجج السادات في مسيرته الحديث الحماسي عن تحرير سيناء من احتلالها عام ١٩٦٧م، ومن يقرأ بنود اتفاقيات كامب ديفيد ثم المعاهدة بندا بندا -وقد صنع كاتب هذه السطور ذلك في حينه ونشر حولهما دراستين بمنظور القانون الدولي في كتابين- من يقرأ تلك البنود يعلم منذ اللحظة الأولى أن ما وصف بالتحرير كان في أقصى ما يمكن الذهاب إليه هو: خروج الجنود الإسرائيليين من سيناء وتأبيد (وكلمة تأبيد مقصودة، فليس في نص المعاهدة بند واحد يحدد أجلها أو إمكانية الانسحاب منها وهذا وحده كافٍ وفق القانون الدولي لاعتبارها باطلة لاغية من الأساس)… تأبيد تحريمها على الجنود المصريين فيما يتجاوز وجودا رمزيا محدود العدد والعتاد، فاستعادة تراب سيناء لم يقترن أبدا باستعادة سيادة مصر على أرضها، ويضاف إلى ذلك أن وضع حدودها مع فلسطين المحتلة تحت رقابة أمريكية ودولية مشددة كان يعني تأمين استمرار الوجود الإسرائيلي لا المصري، وأن عواقب ذلك وخيمة إلى أقصى الحدود على الأمن المصري والسياسة المصرية، ولم يعد هذا في حاجة إلى تفصيل كبير بعد معايشة عجز مصر (مثلا) عن فتح معبر رفح لكسر حصار قطاع غزة وهذه بعد موت السادات بينين.

كما كان من أخطر الممارسات السياسية للسادات أو للنظام المصري في عهده ومن بعده، هو تحجيم الجيش المصري، ليس في سيناء فقط بل على وجه التعميم، أي تحويل مصر من قوة إقليمية يحسب حسابها في أي حدث أو صراع أو حرب في المنطقة، إلى دولة أضعف عسكريا، وهذا في عالم تحكمه موازين القوى، وصراعات تتحكم فيها تلك الموازين، وهو ما يجول دون مصر ودون أن تشارك مشاركة فعالة لا شكلية ديبلوماسية ضعيفة في صناعة القرار الإقليمي، لا سيما عندما يكون فيه أدنى درجات الخطر على شريك السلام الإسرائيلي وهيمنة الدولة الأمريكية الراعية له.

بقية الأراضي الفلسطينية

هل فتحت اتفاقات كامب ديفيد الباب أمام تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م على الأقل؟

اتفاقات كامب ديفيد وليس المعاهدة لاحقا، تضمنت جزئين، أحدهما مرتبط بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧م، أي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وإن ذلك النص التابع لاتفاقات كامب ديفيد، كان يمثل النقلة الحاسمة في تخلي طرف عربي في الصراع الإقليمي الكبير، عن الطرف الفلسطيني في إطار الجانب المتعلق بفلسطين وإضافة قيود على تحركه فيما لو أراد التمسك بهدف تحرير الأرض بكاملها، فإلى ذلك الحين لم توجد وثيقة عربية أو فلسطينية واحدة، تقول بصريح العبارة بالتخلي عن الجزء المحتل عام ١٩٤٨م من فلسطين، والذي يزيد بمساحته حتى على ما جاء في قرار التقسيم الباطل كما هو معروف.

سلام السادات لم يفتح أمام الطرف الفلسطيني بابا لتحرير جزء من أرضهم في الضفة والقطاع، بل أسقط ورقة الحديث عن أرض ١٩٤٨م، فحتى في حالة الانطلاق جدلا من الاكتفاء بهدف تحرير أرض ١٩٦٧م فقط، لم تعد توجد لدى المفاوض الفلسطيني ورقة الاستعداد للتنازل (وهو مرفوض) عن جزء من الأرض ليستعيد الجزء الآخر، وليس مجهولا أنه بعد سلام السادات بفترة وجيزة، أصبح المطروح على موائد المساومات مع الطرف الإسرائيلي يتناول قيعا صغيرة من أرض ١٩٦٧م فقط، مع ظهور مطالب إسرائيلية إضافية، تنطوي على ابتلاع مزيد من أرض الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧م وضمها للقدس المحتلة عام ١٩٦٧م أيضا، ورفض التفاوض على القدس الكبرى بهذه الصورة أصلا.

الأرضية الدولية لقضية فلسطين

هل حقق سلام السادات الحصول على دعم دولي للطرف الفلسطيني والطرف العربي في قضية فلسطين؟

لم ينقطع الحديث عن مسؤولية ما يسمى المجتمع الدولي في قضية فلسطين بعد سلام السادات الذي قام على اعتبار زعمه أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك ٩٩ في المائة من أوراق القضية مرة بعد أخرى أن ما يسمى المجتمع الدولي، ويًقصد به بضع دول تملك قوة الهيمنة على صناعة القرار الدولي، تحتضن أطرافا وتؤيدهم وتعادي آخرين وتضغط عليهم، من الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية، فالتأييد -إن اعتُبر تأييدا- هو لمن يتنازل عن الحق التاريخي بفلسطين، ولمن يشارك في الضغوط على من لم يتنازل ليتنازل أيضا، ولو اقتصرنا على الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية فقط وإعلان القيادة المسيطرة عليها عن قيام دولة فلسطين منذ ربع قرن تقريبا، نجد أن الاعتراف الدولي بها كان يشمل بعد حرب ١٩٦٧م التي اعتبرت هي النكبة الأكبر فلسطينيا وعربيا، أكثر من ١٣٠ دولة، وأن الدول التي أقامت علاقات ديبلوماسية وغير ديبلوماسية مع الإسرائيليين بفلسطين بالمقابل كانت بضع عشرات، هي في الدرجة الأولى الدول الغربية وبعض الدول الصغيرة، فلم يقوض سلام السادات المقاطعة العربية فقط بل فتح الأبواب، أمام الاعتراف والتواصل والتعاون مع الإسرائيليين على مستوى معظم الدول الشرقية سابقا، والدول الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، بما فيها عدد من الدول الإسلامية.

تقويض الأمن العربي

هل كان سلام السادات الانفرادي عربيا مقدمة لسلام شامل ودائم؟

إذا صح ما كان يردده السادات في تلك الفترة، من أن عقد السلام كان من منطلق القوة بعد حرب ١٩٧٣م، فإن تحركه الانفرادي من جهة وبنود المعاهدة التي عقدها من جهة أخرى وإخراج مصر من حلبة الخيار العسكري من جهة ثالثة، كان في حصيلته أن يمنع في المستقبل المنظور آنذاك -وهو ما حصل فعلا- من أن يفاوض أي طرف عربي على السلام من منطلق القوة.

وما قيل بصدد احتلال صدام حسين للكويت لاحقا وأنه قوض الأمن العربي المشرك لا يمكن القبول به إلا في حدود القول بتوجيه الضربة الأخيرة له، أما الضربة القاضية الأولى فكانت تتمثل في سلام السادات، وإعطاء مضامين السلام في معاهدته مع الإسرائيليين الأولوية على أي اتفاق سابق أو لاحق، في الميدان الأمني العسكري أو سواه، مع أي طرف عربي أو غير عربي، وكانت معاهدة الدفاع العربي المشترك (مثلا) سارية المفعول فأخرج السادات مصر من التزامها بها، وهو ما ظهرت آثاره لاحقا في مواقف النظام المصري السلمية تجاه الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتوالية، لا سيما على جبهة لبنان بصورة شاملة، وعلى العراق وسورية بصورة جزئية، وداخل الأرض الفلسطينية باستمرار.

انتقاص السيادة المصرية

هل كان سلام السادات سلاما بين دولتين على قدم المساواة في المكاسب والخسائر؟

لا يوجد في بنود اتفاقات كامب ديفيد وبنود المعاهدة المنبثقة عنها، بند واحد يقيد الطرف الإسرائيلي فيمنعه من شن حرب، وقد فعل، أو تهويد أرض، وقد فعل، أو اغتصاب مقدسات، وقد فعل، أو امتلاك أسلحة محرمة واستخدامها، وقد فعل، ولكن في المعاهدة ما يجعل من مجرد القطيعة الديبلوماسية من جانب مصر خرقا للمعاهدة، أي خرقا للسلام، ومع عدم القبول بذلك من حيث الأساس، هو ما يفسر عدم استجابة الحكم في مصر للمطالب الشعبية المصرية والعربية، بشأن اتخاذ خطوة ما، ولو مجرد قطع العلاقات الديبلوماسية، ردا على ظهور وحشية الاعتداءات الإسرائيلية أثناء الانتفاضات الفلسطينية، وأثناء الحروب العدوانية الإسرائيلية.

وفي المعاهدة ما يوجب على مصر أن تتعامل مع الطرف الإسرائيلي في القضايا التجارية كبيع النفط والغاز، بصورة متميزة، وهو ما لا يخفى ما أوصل إليه أثناء ارتكاب الجرائم الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومن قبل في جنوب لبنان، وهو ما كان المنطلق إلى طرح ما يسمّى التطبيع والمطالبة بأن يكون جزءا من السلام بصورة لا مثيل لها في العلاقات الدولية إطلاقا، إلى جانب طرح التسويات السلمية.

وسبق التنويه بانتقاص سيادة مصر العسكرية والأمنية على سيناء على أوسع نطاق، ومع عدم الرغبة في الحديث عن احتمال وجود بنود واتفاقات سرية، وهو احتمال كبير، ليس سهلا استبعاد ذلك عند محاولة تفسير الحد من قدرة القوات العسكرية المصرية عددا وعتادا، كجزء خطير من حصيلة سلام السادات على صعيد سيادة مصر وسيادة صناع القرار فيها.

إن انتقاص سيادة مصر هو أخطر نتائج سلام السادات قبل ثلاثين عاما، وهو ما يعتبر الأرضية التي تجمع سائر العواقب الوخيمة الأخرى في تعامل مصر مع القضايا العربية والإسلامية، لا سيما قضية فلسطين.

الرخاء المعيشي

هل حقق سلام السادات الرخاء لشعب مصر بعد نفقات الحروب؟

قد يبدو كما لو كان هذا السؤال من قبيل السخرية في الوقت الحاضر بمنظور من يعاني من الفقر والبطالة وسواهما داخل مصر، ولكن الجيل الذي عاصر أيام عقد ذلك السلام عايش بصورة مفزعة أن محاولات كسب تأييد شعب مصر لسلام السادات مع التخلي عن قضية فلسطين، اعتمد في الدرجة الأولى على استغلال الفقر المنتشر في تلك الحقبة، لإطلاق وعود الإغراء الخيالية بتحقيق الرخاء الاقتصادي والمعيشي، واعتبار القروض أو المعونات المالية الأمريكية السنوية مدخلا إلى ذلك!

السؤال بحد ذاته لا يحتاج إلى محاولة الإجابة، بل يمكن القول إن الحرص الكبير من جانب النظام المصري منذ ذلك الحين، على جعل الولاء لسلام السادات والانطلاق منه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وفكريا وفنيا، هو المعيار الأول لعمليات التعيين والفصل والتقريب والإقصاء، هو الذي كوّن بالضرورة الفئة التي تشكو مصر من استشراء الفساد والمحسوبية والاستغلال والثراء الفاحش على صعيدها، مقابل وصول حالة الفقر والبؤس إلى درجات غير مسبوقة على صعيد الغالبية الأعظم من شعب مصر.

وتحول ضرورة الإيجاز دون ذكر المزيد فيما يتعلق بما هو أخطر من ذلك، من توجيه الآلة الإعلامية والفكرية والاجتماعية لصناعة جيل جديد تحت عنوان السلام كان يراد تغييبه عن القضايا المصيرية، ليس على الصعيد الفلسطيني أو العربي والإسلامي فقط، بل على صعيد مصر نفسها، وهذا بالذات أهم ما عجز سلام السادات عن تحقيقه.

المخرج

هل من مخرج؟

في مصر اليوم من البنية الأساسية لقضاتها وحتى شباب المدونين فيها رؤية واعية واسعة الانتشار، تؤكد أن التطبيع الذي ابتُكر في نصوص ما سمي معاهدة سلام، وحاولت الأجهزة فرضه بكل وسيلة، مستحيل التحقيق، بل إن استحالة تحقيقه في مصر (والأردن) تجعل من الحديث عنه على مستوى فلسطيني أو عربي أوسع ضربا من الأوهام، ويمكن القول إن أهم حصيلة إيجابية غير مقصودة لسلام السادات، وتحققت بفضل شعب مصر، هي إثبات استحالة الوصول إلى تصفية قضية فلسطين تحت عناوين سلام وأمن وتطبيع وغير ذلك، مما أعطاه المسؤولون في مصر من الجهود ما لا يمكن أن يتكرر في المستقبل المنظور إطلاقا، لا في مصر ولا سواها، ورغم ذلك لم تجد تلك الجهود من جانب الطرف الإسرائيلي إلا أقصى درجات العدوانية والإجرام والتهويد والتعنت.

وربما كان لسلام السادات نصيب لا يستهان به في أن شعب فلسطين أدرك منذ ذلك الحين أن أول ما يمكن الاعتماد عليه هو المقاومة، فبقدر ما حرك سلام السادات البنية الهيكلية للنظام الرسمي العربي في اتجاهه، كان الميلاد الثاني للمقاومة بفلسطين وتصعيدها، وكان الميلاد الثاني لاحتضان قضية فلسطين شعبيا على المستوى العربي والإسلامي، دور حاسم في إعادة القضية إلى الموقع الذي كانت فيه قبل سلام السادات.

ولئن كسر سلام السادات الحاجز النفساني المشار إليه في حينه، فقد كسرت الممارسات الإسرائيلية جنبا إلى جنب مع ما وصف بالهرولة على منحدر التراجع والتنازل الرسمي عربيا، معظم الحواجز في وجه انتزاع الشعوب تدريجيا لصناعة القرار في تحديد مستقبل قضية فلسطين المصيرية، وفي التعامل مع قضية الاستبداد الشاملة في المنطقة.

ومع التأكيد مجددا أن اتفاقات كامب ديفيد وما انبثق عنها، كانت من البداية باطلة بالرجوع إلى نصوص القانون الدولي، يمكن التأكيد أن استعادة مصر لسيادتها على قرارها، ولموقع الريادة في المنطقة العربية والإسلامية على طريق التحرر والنهوض، أصبحت حتمية، أو كما يقال مسألة زمن، فالقضية قضية أجيال، وجيل مصر من الشبيبة كسواه في المنطقة، سيصنع آجلا غير عاجل موازين أخرى للقوى، تصنع بدورها واقعا جديدا، يجعل من سلام السادات وعواقبه الوخيمة، صفحة من صفحات التاريخ العابرة ليس أكثر.

ثالثا – قضية فلسطين تكسر سلاسل كامب ديفيد

بوادر نهاية الكارثة السياسية الكبرى في تاريخ القضية

دون التهوين من شأن مسؤولية أي دولة عربية أو إسلامية قريبة أو بعيدة عما أصاب قضية فلسطين منذ نشأتها حتى اليوم، كان كامب ديفيد من صنع أنور السادات هو النكبة السياسية الأكبر في تاريخ القضية، وكان فاتحة ما تلاه من نكبات سياسية أخرى، بدءا بمشروع سلام عربي في قمة فاس ١٩٨٢م، وقد ولد ميتا وبقي كذلك ولكن تضمن التحول الرسمي العربي الجماعي إلى طريق كامب ديفيد الانفرادي، مرورا بمؤتمر مدريد ونفق أوسلو، انتهاء بما سمّي مبادرة قمة بيروت التي تزامنت مع حصار ياسر عرفات بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى وبعد رفضه التخلي عن البقية الباقية من حقوق فلسطينية سبق مسخها في ذلك المسلسل الذي بدأ أول ما بدأ في كامب ديفيد.

رغم ما أسفرت عنه حرب ١٩٦٧م واعتبر كارثة عسكرية شاملة، ورغم تحول النظام الرسمي العربي بعدها في قمة الخرطوم ولأول مرة إلى الحديث عما يسمى قرارات الشرعية الدولية أي قرارات مجلس الأمن الدولي المنحازة نتيجة القوة الأمريكية المهيمنة على حساب الشرعية الدولية، فإن قضية فلسطين في تلك الفترة شهدت تعاطفا عالميا متصاعدا، وبذور الصحوة العربية والإسلامية التي تنامت لتتمرد تدريجيا على ثقافة التنازلات والهزائم والتبعيات الأجنبية، ثم كانت حرب ١٩٧٣م التي استطاع فيها (الجنود) مع قياداتهم العسكرية إسقاط نظريات حتمية الهزيمة العسكرية عربيا، كما كان العمل الفدائي الفلسطيني إلى ذلك الحين ماضيا بالاعتماد على احتضانه شعبيا، وكانت العلاقات العربية مهيأة للتحرك في الاتجاه الصحيح لتجاوز كثير من أسباب التجزئة والتفرقة والتخلف، وفي تلك الظروف وجه أنور السادات عبر كامب ديفيد الطعنة السياسية الأكبر تأثيرا من الهزائم العسكرية، وأصبح لقضية فلسطين منذ ذلك الحين جبهتان، الجبهة الإسرائيلية بكل ما تعنيه من ألوان الاغتصاب والعدوان والتهويد والتشريد، والجبهة العربية أيضا بكل ما تعنيه من انشقاقات وضغوط ومنع للمقاومة المشروعة وتمرير لمشاريع التركيع عسكريا والتطبيع معيشيا.

بعض آثار كامب ديفيد على قضية فلسطين أصبحت واضحة في هذه الأثناء، ومنها على سبيل المثال دون الحصر:

– تحويل الاحتضان الرسمي للعمل الفدائي بعد هزيمة ١٩٦٧م إلى عملية تدجين سياسية..

– تحويل التعاطف العالمي مع القضية كقضية احتلال وتحرير إلى علاقات متنامية بين ما يسمى العالم الثالث والإسرائيليين..

– تحويل طرح القضية على الساحة الدولية من قضية صراع عربي وفلسطيني لاستعادة الحقوق إلى قضية مساومات على جزء من الأرض المحتلة عام ١٩٦٧م.

على أن الأهم من ذلك هو ما أفرزته اتفاقات كامب ديفيد على صعيد موقع القضية شعبيا على امتداد المنطقة العربية والإسلامية.

إن التبني الرسمي لما قررته نصوص كامب ديفيد بدأ في مصر، ثم أصبح جماعيا على المستوى الرسمي العربي، وكان يعني على أرض واقع قضية فلسطين، التخلي عنها أو عن جزء منها كما لو لم يحدث احتلال واغتصاب وتشريد أصلا، ولم يُنتهك مبدأ عدم جواز اغتصاب الاراضي بالقوة، ولم يُنتهك مبدأ حق تقرير المصير للشعوب؛ هذا التبني استدعى تمريره بالتزوير في البلدان التي لا تعرف تحكيم الإرادة الشعبية إطلاقا، فاتبعت أساليب التزوير التاريخي، والفكري، والتعليمي، والثقافي، والإعلامي، وأطلقت عملية غسيل دماغ جماعية تصور الباطل حقا والحق باطلا، وتقلب مفاهيم الشرعية الدولية والسياسة الواقعية والسلام العادل والحقوق الوطنية رأسا على عقب، ناهيك عن استبعاد طرح قضية فلسطين في المناهج الدراسية التي أصبح همها ترسيخ التجزئة والواقع السياسي الضعيف القائم في كل بلد على حدة.

لقد أصبحت قضية فلسطين منذ كامب ديفيد حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى شبه قضية منسية شعبيا، بعد أن أصبحت مستهدفة عربيا إلى جانب استهدافها إسرائيليا وغربيا.

بل إن اغتيال الانتفاضة الأولى لم يكن قابلا للتحقيق لولا أن مدرسة كامب ديفيد الساداتية تحولت خلال السنوات التالية إلى مدارس فلسطينية وعربية جمعها مؤتمر مدريد لاحقا، ولولا أن المسؤولين القائمين عليها بدؤوا مبكرا في إعداد العدة على الساحة الفلسطينية للمضي فلسطينيا تحت عناوين رسمية على طريق كامب ديفيد، وهذا ما استعين به لاغتيال الانتفاضة بعد الإعلان عام ١٩٩٣م عن حصيلة نفق أوسلو السرية.

هذا مما يستدعي القول كما جاء في مطلع الحديث: كامب ديفيد هو النكبة السياسية الأكبر في تاريخ القضية حديثا؛ ونضيف: على أنه دخل مرحلة النزع الأخير مصريا وفلسطينيا وعربيا، ويلفت النظر في كثير من عمليات استطلاع الرأي التي تجريها جهات غربية أجنبية في بلدان عربية، أن المواقف الشعبية على صعيد الصحوة الإسلامية، ورفض الهيمنة الأجنبية، ورفض تصفية قضية فلسطين، واحتضان المقاومة وتأييدها، تصل إلى أعلى معدلاتها في مصر بالذات ثم الأردن، أي في البلدين العربيين اللذين حاولا أكثر من سواهما تمرير سلام التطبيع كما أرادته نصوص كامب ديفيد.

رغم كل الجهود الرسمية التي لم يكن يمكن تصور بذلها من جانب أي نظام حكم، في مصر وفي سواها، ورغم عملية غسيل الدماغ جماعيا، لم يجد نهج كامب ديفيد قدرة على الحياة طويلا على المستوى الشعبي، على امتداد الأرض العربية والإسلامية.

وليس نهج كامب ديفيد مجرد اتفاقات وحدود، وتجارة وسفارة، ولقاءات وتصريحات، إنما هو نهج العمل المكثف من أجل تحويل قضية فلسطين من حق وباطل إلى نزاع كأي نزاع آخر بين طرفين، وتحويل الهدف فيها من تحرير وعودة وحق تقرير مصير شعب تحت الاحتلال وفي الشتات، إلى مجرد حلول وسطية على توزيع بعض الأراضي وبعض السلطات وبعض التعويضات.

نهج كامب ديفيد ولد ميتا منذ عقد اتفاقاته على أشلاء انتصارات ١٩٧٣م في محاولة اغتيالها سياسيا والتبجح بذلك علنا كما اشتهر عن السادات في خطبه وتحركاته آنذاك.

ونهج كامب ديفيد وصل إلى نزعه الأخير بعد أن حققت المقاومة الفلسطينية ما لم يكن أحد من صناع كامب ديفيد والموهومين بما صنع، أنه قابل للتحقيق، ولم تكن حرب الفرقان في قطاع غزة مؤخرا إلا حلقة أخرى على طريق المقاومة الفلسطينية للاغتصاب، من قبل أن يولد السادات، حتى حلقة بطولات جنود مصر وسورية وهم يقتحمون خط بارلييف وتحصينات الجولان قبل أن يغتال السادات انتصاراتهم.

وفي مصر نفسها لم يعد رفض كامب ديفيد مقتصرا على رفض التطبيع الذي أراد السادات تسويقه، ورفض الهيمنة الأجنبية التي عمل السادات على تثبيتها، بل امتد ليشمل رفض كل سياسة داخلية وخارجية، على صعيد قضية فلسطين وسواها، من شأنها أن تصنع شبيه ما صنعته سياسات كامب ديفيد، بقضايا مصر وفلسطين والمنطقة العربية والإسلامية.

لقد كان كامب ديفيد حملا ثقيلا على كاهل قضية فلسطين، ولكن قضية فلسطين اليوم بدأت تستعيد عافيتها رغم بقايا ذلك الحمل الثقيل، وكما ولدت الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى من حيث لم يكن يُحسب حسابهما، فإن انتفاضة التحرير آتية من حيث لا يُحسب لها حساب، ولن تقتصر على فلسطين وحدها، وسيظهر الحق ويزهق الباطل، في فلسطين وفي كل مكان بإذن الله الواحد العزيز الجبار.

(إضافة: وها نحن نعايش أواخر ٢٠٢٣م وخلال ٢٠٢٤م، كيف يفتح طوفان الأقصى الأبواب في هذا الاتجاه).

وأستودع الله قضية فلسطين وسائر قضايانا المصيرية وهو القاهر فوق عباده ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب.