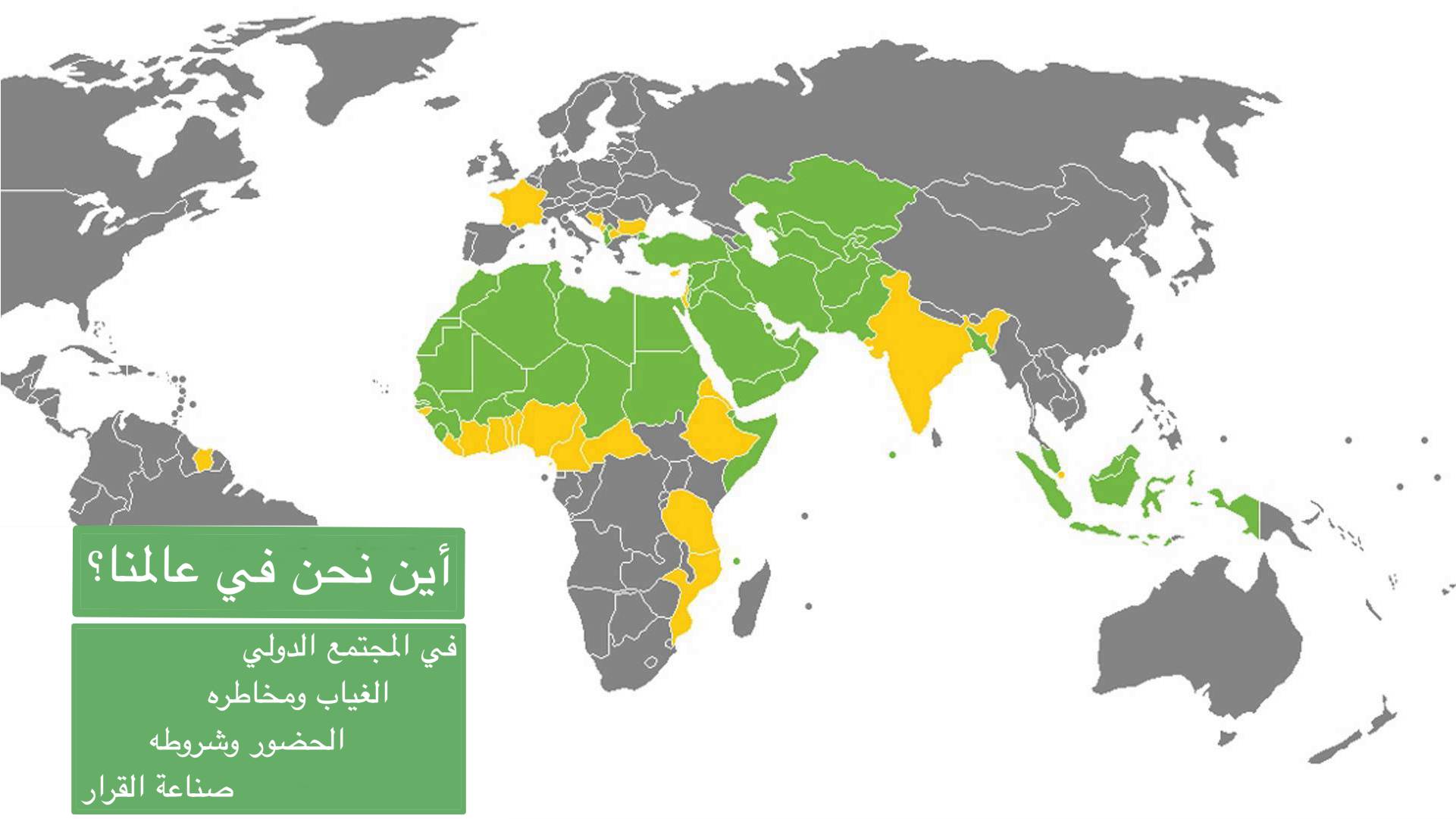

أين نحن في عالمنا؟

على خلفية ما قبل طوفان الأقصى وما بعده

ورقة تحليلية – بين الغياب ومخاطره والحضور وشروطه

ورقة تحليلية

خلال الشهور الأخيرة شهدت الاعتداءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى وداخل القدس وداخل فلسطين بأرضها التاريخية، تصعيدا غير مسبوق، وتلت ذلك عملية طوفان الأقصى ثم همجية الحرب العدوانية الإسرائيلية تحت عنوان الرد عليها، فكشفت عن جوانب كثيرة تتعلق بقضية فلسطين مباشرة، كما كشفت عن مدى هشاشة الوضع الراهن للدول العربية والإسلامية، حيث ظهر عجز أنظمتها المطلق عن التأثير على صناعة القرار الدولي لا سيما الأمريكي العدواني، حتى في الجانب الإنساني المحض، وهذا ما لا تقتصر تداعياته على القضية المركزية الكبرى لوجودنا الجغرافي والتاريخي والحضاري والعقدي، ولا تقتصر أيضا على اللحظة الزمنية الحالية، ومن هنا يُطرح على خلفية الأحداث الساخنة سؤال: أين نحن في عالمنا؟

أين نحن في عالمنا؟

المحتوى:

في المجتمع الدولي

الغياب ومخاطره

خطورة الغياب وحجمه – طبيعة المرحلة الراهنة – الصراع على صناعة القرار الدولي – ما يُصنع دون مشاركتنا

الحضور وشروطه

أين الخلل؟ – منطلق التغيير – تحرير الشعوب – تحرير القرار الرسمي

صناعة القرار

ما لا يتأثر القرار الدولي به – التأثير على الثوابت الحضارية – التأثير على الثوابت السياسية – اختلاف تعريف المصالح – إطار عام لممارسة التأثير- أمثلة على سبل التأثير وشروطه

– – – – – –

في المجتمع الدولي

علام تتخذ دول العالم موقف الخذلان للفلسطينيين والعرب والمسلمين في قضاياهم كقضية فلسطين، رغم أن الحق يظهر لنا فيها أوضح ما يكون، كما يظهر للعالم ما يعانيه الطرف الضحية فيما يواجهه من بطش الآلة الحربية الصهيونية-الأمريكية بأعنف ما تكون؟

ما الذي بقي من تأثير للعلاقات مع دول من قبيل فرنسا أو روسيا أو من قبيل الدول الأوروبية عموما، إذا كانت ترفض مجرد اتخاذ قرار يتضمن الإدانة اللفظية لعدوان قائم على الاغتصاب والاحتلال ولممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية أشدّ التناقض؟

ما الذي يجعل بلدا كألمانيا التي تمنع قوانينها تصدير أسلحة إلى مناطق الأزمات، لا تتورع عن تزويد الكيان الإسرائيلي بالغواصات الحربية، أو التي تشكل البلدان العربية والإسلامية ساحة رئيسية من ساحات تصريف منتجاتها وتشغيل استثماراتها.. وهي لا تتردد عن اتخاذ مواقف سلبية تجاه القضايا العربية والإسلامية؟

هل المشكلة فعلا مشكلة موات الضمير عند تلك الدول أو القوى الدولية فحسب؟

بكل بساطة بعيدة عن الانفعالات وبكل وضوح بعيد عن الأساليب الإعلامية في تصوير الأماني وكأنها جزء من الواقع القائم، يمكن أن نقول إن كل موقف دولي في أي قضية من القضايا، ليس إلا حصيلة حسابات باردة قائمة على المكسب والخسارة، والفوائد والأضرار، والمصالح المتبادلة، ونحن كطرف فلسطيني أو عربي أو إسلامي، لا نقدم في هذه الموازين ما يزيد عن رقم الصفر إلا قليلا، فحتى المواقف الدولية النادرة التي تبدو في صالحنا، أصبحت واقعيا من نتائج موازين تنافس دولي ما على حسابنا وعلى حساب مصالحنا.

إن قضية الحق والباطل في فلسطين، وأخواتها، ليست قضية إقناع في محادثات أو زيارات رسمية، إنما تنتهي المحادثات والزيارات في العرف الدولي بنتائج تتكون حصيلتها من مقدمات تسبقها، ولا تصنعها براعة المتحدث في نشاطات ديبلوماسية أو محافل فكرية.. والقصور في صناعة المقدمات هو ما يجعلنا نصل إلى نتائج سبق أن صنع سوانا مقدماتها ووفر لها شروطها في غيابنا السياسي المذهل، أو في حقيقة اكتفائنا بالبقاء سياسيا على هامش الهامش من صناعة القرار عالميا.

وعندما نقول إننا لا نشارك في صناعة المقدمات والشروط، لا نعني بذلك أن المسؤولين عن أوضاعنا السياسية الراهنة فقط لا يصنعون تلك المقدمات والشروط، وهي في صلب واجبهم كمسؤولين. عموما أصبحنا قادرين على التعبير نسبيا عن حقيقة المصاب الذي نعاني منه، ولكن في حدود تشخيص الداء دون الدواء، أو مع تحديـد الدواء دون تعاطيه، وربما بات مستهدفا الآن أن يتحوّل ذلك أيضا إلى ضرب من ضروب الاعتياد الروتيني الرتيب، أي أن نتكلم ونحن نقبل لكلامنا أن يبقى صيحة في واد، وأن يسمعه المقصود به فيتعامل مع مضمونه على أساس أنه صيحة في واد، فنراوح في مكاننا.

– – – – – –

لن ندخل كرقم ما في الحسابات الباردة الدولية من وراء كل موقف دولي أو قرار، ما لم تتحول العلاقات ما بين حكومات بلادنا إلى علاقات تكتل وتعاون وتكامل حقيقي، وعلاقة الحكومات مع قضايانا المصيرية ومصالحنا العليا إلى علاقة خدمة تلك القضايا لا استخدامها، وتمثيل تلك المصالح لا المصالح الأنانية الذاتية. بل حتى هذه المصالح الذاتية أصبحت تضيع مع ضياع المصالح العليا المشتركة والقضايا المصيرية. وهذه التحولات في نوعية العلاقات العربية-العربية والإسلامية-الإسلامية لا تتبدل من تلقاء نفسها، بل تتبدل عندما يتحرك المسؤولون عن التحرك من أجل تبديلها.

إننا نعايش مرحلة فاصلة بين حقبتين، أولاهما حقبة نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة، والثانية حقبة نظام مستقبلي لم يستقر شكله النهائي، وقد بدأت الفترة الفاصلة بين ما مضى وما هو آت، بصراع مرير على زعامة الهيمنة الدولية هل تكون انفرادية أم تعددية.

والآن، في هذه الحقبة الانتقالية يمكن المشاركة في صناعة عوامل التغيير، أو في صياغة معالم الدعائم البديلة للحقبة القادمة، ومن لا يتحرك الآن لا يُعتبر غائبا عن الساحة في الوقت الحاضر فقط، بل يساهم في ترسيخ أسباب غيابه عن الساحة الدولية ربما لعشرات السنين القادمة أيضا، أو بتعبير آخر: ينتحر سياسيا!

الغياب ومخاطره

خطورة الغياب وحجمه

لا نتساءل:

– هل للدول العربية والإسلامية تأثير حقيقي على صناعة القرار الدولي أم لا؟

– هل هي موجودة في ساحة التطوّرات الدولية أم غائبة عنها؟

– هل توضع في الحسبان أم لا توضع عند صياغة مواقف حاسمة تحدد مجرى أحداث ساخنة؟

لا نطرح هذه التساؤلات وأمثالها تجنبا لجدال لا طائل تحته، بل ننطلق مما شهدت وتشهد عليه أحداث كبرى، مثل ما كان في العراق والبلقان، في الشاشان وأفغانستان، بل في قلب أرضنا ودائرة حضارتنا التاريخية، في فلسطين، كما ننطلق مما شهدت وتشهد عليه تطورات كبرى ابتداء بثورة الاتصالات وظاهرة العولمة، وصولا إلى بزوغ عصر الذكاء الصناعي، لنؤكد دون تردد أن الدول الإسلامية عموما غائبة عن الساحة الدولية غيابـا خطيرا، لا تواريه عن الأنظار أوهام التمنيات ولا ادعاءات المشاركة بأكثر من صيغتها الاستهلاكية.

– – – – – –

إنّ غياب الدول الإسلامية غيابا شبه كامل عن الساحة الدولية يشمل حتى ميادين اتخاذ قرارات دولية في قالب جماعي أحيانا، مما يوضع تحت قبعة الأمم المتحدة، إلى درجة تثير العجب أن تصدر بعض القرارات الشديدة العداء للمنطقة، بمشاركة أصوات من دول المنطقة، أو ما يوضع أحيانا أخرى تحت قبعة أشكال مبتكرة، مثل ما سمي لجنة رباعية بشأن قضية فلسطين، ثم تبلغ الاستهانة مبلغها عندما تتقرر الأمور فيها، وقد يُستدعى أحيانا مَن يتم تبليغه بالقرارات، لينفذها على نفسه، أو ليؤدي مهمة تمريرها في المنطقة حوله. ولا داعي للتعليق على اتخاذ التبليغ أحيانا عنوان مشاورات، فالأمر أظهر للعيان من مثل هذه الأساليب للتمويه.

كما لا نجد ما ينقض ذلك عندما نرصد اتخاذ قرارات دولية في قالب انفرادي مما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة الأولى، وكان يجري لفترة من الزمن بشيء من اللباقة الديبلوماسية لحفظ ماء الوجه، فبات يجري جهارا نهارا، بصورة مقصودة، لتعويد الساحة الدولية على خروج واشنطون على البقية الباقية من شرعية دولية شكلية، وفق قاعدة اصطناع السوابق، وتكرارها بصور مختلفة في مناطق متعددة وعلى صعيد التعامل مع قضايا متباينة، وهنا أصبحت غالبية الدول الإسلامية بالذات، بل أنظمة الحكم فيها، أدوات تنفيذية لاصطناع السوابق تلك، فلا يكاد يوجد من يؤدي هذا الدور -دور مَخْبَرِ التجربة على البشر- في أنحاء العالم بقدرها.

الجانب الأخطر في غياب الدول الإسلامية عن الساحة الدولية، هو أننا أصبحنا نرصده في الدرجة الأولى ومع بالغ الألم والاستغراب، في ميادين ذات ارتباط صميمي بمستقبل البلدان والشعوب الإسلامية نفسها، وبقضايا حية، المصيرية منها وغيرها، المهمَلة رغم أهميتها والساخنة عبر ما تشهده من أحداث، فكيف يتحدث بعضنا عن حضور دولي مزعوم؟ أليس في ذلك ضرب من ضروب المكابرة أو الوهم أو خداع النفس ومخادعة الشعوب؟ ألا ينبغي استشعار خطر ذلك الغياب وقد طال أمده، وبدأت تنبني عليه نتائج بعيدة المدى، قد لا يمكن التخلص من آثارها ولا الإفلات من عواقبها إذا استمر تجاهلها أصلا، فضلا عن تسويف الإعداد اللازم للتعامل القويم معها!

طبيعة المرحلة الراهنة

إن خطورة هذا الغياب المتطاول عن الساحة الدولية، تتضاعف وتتجلى بوضوح، عند النظر في أهمية ما نغيب عن المشاركة في صنعه، مما يُصنع آنيّا في الساحة الدولية، بمشاركة قوى دولية رئيسية ومشاركة قوى دولية أقل شأنا.

كما تتبين تلك الخطورة أيضا عند النظر في حقيقة أن إمكانية التأثير قائمة الآن، وقد لا تبقى زمنا طويلا بل قد تصبح أشد صعوبة وأبعد منالا بعد فترة وجيزة من الزمن، فالعالم يعيش مرحلة انتقالية بعد انحسار حقبة تاريخية كانت لها ثوابتها ودعائمها، التي رسّخت أوضاعا عالمية معينة على امتداد عشرات السنين، وستسفر المرحلة الانتقالية الراهنة عن بداية حقبة تاريخية أخرى مقبلة، سيكون لها ثوابتها ودعائمها المستقرة، التي ترسخ أوضاعا عالمية لفترة قد تمتد عشرات السنين أيضا، وسيكون من العسير التأثير الفعال على ثوابتها آنذاك، كما كان التأثير الفعال عسيرا على ثوابت الحرب الباردة من خارج نطاق المعسكرين.

– – – – – –

الآن في المرحلة الانتقالية يمكن المشاركة في صناعة عوامل التغيير، أو المشاركة في صياغة معالم الدعائم البديلة لحقبة قادمة، ومن لا يتحرك الآن لا يُعتبر غائبا عن الساحة في الوقت الحاضر فقط، بل إنه يساهم في ترسيخ أسباب غيابه عن الساحة الدولية ربما لعشرات السنين القادمة أيضا، أو بتعبير آخر: ينتحر سياسيا!

هنا لا يمكن القبول بمقولات يطلقون عليها وصف فكر سياسي، رغم أنها تقتصر على منطق التسليم وتجمله بتعبير الواقعية، فهي لا تنطلق من تقدير موضوعي لواقع قائم فضلا عن استشراف المستقبل وإمكاناته، ولا تتعدى غالبا حدود البحـث عن ثغراتٍ ما في النسيج الذي يصنعه الآخرون، للتحرك فيما بينها. وتتجنب هذه المـقولات طرح السـؤال: ماذا علينا أن نصنع الآن لنشارك في إقامة نظام دولي جديد، فهي تنطلق ابتداء من عجزنا عن صنع أي شيء، فلا يبقى سوى التسليم، إذ ترصد تلك المقولات ما يصنع الآخرون، وتطالبنا بأن نركز على السؤال عن كيفية تحركنا في ظل نظام دولي جديد ستصنعه لنا الأسرة الدولية، وكأننا مجرد رقيق يتبع لها، فلسنا من أعضائها ولا أفرادها.

لا يكفي لرؤية الواقع واستشراف المستقبل السؤال فيما إذا كان النظام الدولي الجديد المرتقب قيامه، سيراعي القيم أم لا، وسيسمح بالتحرك أم لا يسمح، فالعنصر الحاسم لن يكمن في القيمة النوعية، بل في قابلية الاستقرار ورسوخ الثوابت فترة من الزمن، على أسس سلبية او إيجابية، وبالتالي فالمشاركة أو عدم المشاركة في التأثير ترتبط بدرجة الاستقرار في العلاقات الدولية، وقد قامت الحرب الباردة على الرعب النووي المتبادل، ولكنه كان يحفظ للعلاقات بين القوى الدولية المهيمنة قدرا معينا من التوازن والاستقرار، أما الدول والمجموعات الإقليمية خارج نطاق المعسكرين، فشهدت من الحروب ما سبب من الضحايا والخسائر أضعاف ما سببته الحربان العالميتان، ولم تملك في ظل ثوابت الحرب الباردة سوى مجال محدود للحركة، إلى جانب توظيفها في أدوار الحروب بالنيابة ومواقع الاستغلال والنفوذ، بعيدا كل البعد عن إمكانية إحداث تبديل ما على المعالم الرئيسية لنظام الحرب الباردة الخطيرة ومخاطر التسلح الإجرامي أثناءها.

هذا ما سيسري بصورة مشابهة على حقبة تاريخية مقبلة، فسيان ما ستكون عليه المنظومة البديلة الجاري صنعها، فإن بدايتها مع نهاية المرحلة الانتقالية الراهنة، ستشهد درجة معينة من التوازن والاستقرار، ربما على أساس توازن متعدد الأطراف، أو على أساس هيمنة انفرادية، وحتى على أساس استقطاب ثنائي مفترض، المهم هو عنصر الثبات الذي سـيمنع في حينه القدرة على التأثير الفعـال في صناعـة القرار الدولي. ومن الضروري أن نتجاوز هنا ما قد نراه مهما في الأصل، من حيث تقويم تلك المنظومة الدولية المرتقبة وما مدى توافقها مع الشرعية الدولية ومبادئ العدالة والكرامة والقيم الإنسانية، فنكتفي بالتأكيد أن عوامل صياغة دعائم تلك المنظومة عوامل تصنعها السياسة الواقعية، بعيدا عن تلك القيم، وليست السياسة الواقعية بمعناها الحقيقي تسليما لواقع يصنعه سوانا، بل هي المشاركة في صياغة الواقع وفق تطلعاتنا، أو بتعبير مبسط: هي المشاركة في التأثير على مجرى الأحداث والتطورات، وهو ما يجب العمل من أجله، الآن في فترة المرحلة الانتقالية بين حقبتين تاريخيتين.

الصراع على صناعة القرار الدولي

لا يغيب عن المراقب لمجرى التسعينات من القرن الميلادي العشرين ما كان من تسرع في الإعلان عن انفرادية الزعامة الأمريكية بعد السقوط الشيوعي، واعتبار ذلك حتمية مفروغا منها، فمنذ ذلك السقوط وإلى اليوم لم تنقطع بلدان عديدة ومناطق عديدة في مختلف أنحاء العالم، عن السعي للاستفادة من الفرصة المتوفرة في المرحلة الانتقالية، ليكون لها موقع قدم في خارطة المستقبل السياسية، بمنظور المصالح والأهداف الذاتية وبما يتناقض تناقضا مباشرا ويصطدم في كثير من الجوانب مع الزعامة الانفرادية المزعومة، ولا نكاد نستثني من تلك المساعي سوى مجموعة الدول الإسلامية بالذات، والتي بدا كأنها دخلت أو أن معظمها دخل في مرحلة انتظار وترقب، بل شذ بعضها عن السائد عالميا فوطن نفسه على التسليم بتلك الزعامة الانفرادية قبل أن تستقر، فضلا عن أن ترسخ وتستمر.

حتى عندما تُطرح بعض الأفكار أو المحاولات للتأثير من زاوية المصالح والأهداف الذاتية للبلدان الإسلامية، كما كان مع مشاريع تشكيل مجموعة الثمانية للتنمية أو السوق العربية المشتركة أو ما شابه ذلك، يبدو كأن صانعي القرار في الدول الإسلامية المعنية حريصون أشد الحرص على المماطلة والتسويف، كأنهم ينتظرون ما سيستقر عليه الوضع العالمي للتلاؤم معه -إذا تجنبنا تعبير: الانصياع لمعطياته- أما محاولة التأثير على صياغته مقدما فأمر بعيد عن التفكير، ناهيك عن التنفيذ.

في حالة الانتظار والترقب لن يكون المكان المرجو على خارطة العالم المستقبلية سوى مكان التبعية على بعض الأعتاب، أما مكان التأثير الفعال والمشاركة في صنع القرار، وحماية المصالح الذاتية وتحقيق الأهداف المشروعة، فجميع ذلك لا يأتي إلا من خلال انتزاعه انتزاعا، في إطار صراع سياسي، دار وما زال يدور دون توقف، ولا يترك نصيبا ولا موضعا لمن يبقى خارج الحلبة، أو من يوهم نفسه بأن عهود الصراع قد انتهت فعلا بسقوط الشيوعية، مصدقا ما زعم صاحب نظرية نهاية التاريخ. وقد تراجع لاحقا عن نظريته، ولم يتراجع كثير من الساسة الغربيين عن التصرف وكأنها صحيحة؛ والوهم الأكبر من ذلك الزعم هو الظن -كما توحي أقوال بعض المتغربين أكثر من مفكري الغرب نفسه- بأن صانعي القرار الدولي سيتفضلون من تلقاء أنفسهم باحترام مصالح الآخرين، أو أن مصالحهم تقتضي منهم تلقائيا مراعاة مصالح الآخرين، وعلى وجه التحديد مصالح تلك الكثرة الكاثرة من البشرية في الجنوب، وقد كشف تمرد النيجر ٢٠٢٣م ما تعنيه العبودية الحديثة من مظالم. ونعلم أن الجزء الأعظم من الجنوب هو ما تمثله مجموعة البلدان الإسلامية.

إننا نتصرف -أو لا نتصرف- وكأن صناعة القرار الدولي المؤثر على بلادنا وشعوبنا وقضايانا ومستقبلنا مجرد فيلم سينمائي تنتهي علاقتنا الفعلية به مع انتهاء عرضه على الشاشة. هذا مع أن ما نشاهده هو مسلسل حيّ من الأحداث والتطورات، تشهد الدموية الوحشية في فلسطين والعراق وأفغانستان والشاشان وسورية وسواها على ذلك. وهو مسلسل ذو نتائج تصيبنا -جميعا- الآن وفي المستقبل، ويمكن أن تحدّ إلى حدّ كبير وعلى المدى البعيد من قدرتنا على التعامل مع قضايانا المصيرية ومصالحنا الحيوية وأهدافنا المشروعة تعاملا صادرا عن إرادة حرة مستقلة، وذلك على قدر بقائنا الآن في مقاعد المتفرجين طوعا أو كرها.

وكانت تتوافر في بعض مراحل حقبة الحرب الباردة فرصة للتحرك الجماعي المحدود أو التأثير الجزئي ما بين المعسكرين، ومن المستبعد أن يتكرر ذلك في ظل المنظومة الدولية القادمة، سيان هل قامت على قطب واحد أم على تعدد الأقطاب، فالمهم هو أن طبيعة العلاقات بين القوى الدولية تتطور باتجاه مزيد من ضبط الموازنة الدائمة ما بين المصالح والتناقضات، وقد نشهد قريبا استقرار تلك الموازنة على اقتسام ميادين النفوذ والهيمنة، على غرار ما عرف باقتسام مناطق النفوذ كظاهرة شهدناها أثناء حقبة الحرب الباردة، ولكن قد لا نشهد إلى جانبها ظاهرة الصراع على النفوذ كتلك التي أوجدت في حقبة الحرب الباردة مجالات ضيقة للحركة أمام أطراف أخرى خارج المعسكرين، كما كان مع حركة عدم الانحياز في حينه.

ما يُصنع دون مشاركتنا

لا ينبغي أن نسـتهين بأهمية ما يجري ترسيخه الآن، وقد بدأت تظهر معالمه الرئيسية وتشير إلى نوعية منظومة العلاقات الدولية القادمة، ولا يتسع المجال للإحاطة بتلك المعالم، فتكفي الإشارة المقتضبة إلى بعضها مما لا يحتاج إلى بحث طويل، إذ أصبحت الشواهد عليه متواترة ظاهرة للعيان، ومن ذلك:

١- قطعت المساعي الغربية شوطا كبيرا ليكون حلف شمال الأطلسي هو الذراع العسكرية للسياسة الأمريكية دوليا، في إطار صيغة أمنية عالمية لم تثبت بعد، وليست حرب البلقان تحت عنوان الدفاع الإنساني عن أهل كوسوفا ثمّ غزو أفغانستان تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب ثم التعامل مع أوكرانيا للتخلص من أحد المنافسين الأخطر من سواهم، سوى صور تطبيقية للدور المستقبلي المطلوب للحلف خارج نطاق الأمم المتحدة، مما يجري الحديث عنه على الصعيد الفكري وفي إطار المفاوضات الرسمية منذ سنوات، وكان من ذلك أن اقترنت التوسعة الأطلسية شرقا مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على تأسيس الحلف، بصياغة مهامه الجديدة وفق ما تطرحه واشنطون بتأييد لندن في الدرجة الأولى. أما وضع هذه الصيغة الأطلسية في قالب أمني عالمي فقد لا يمنع نشأة توتر أمني دولي دون مستوى الحرب الباردة، فتبقى السطوة العسكرية العالمية للحلف الغربي في المستقبل المنظور، دون إغفال احتمالات انشقاقاته إلى درجة التصدع أيضا.

من المنظور الإسلامي، لا تزال الدول الإسلامية غائبة عن مجرد النظر في أطروحات معينة من جانب حلف شمال الأطلسي وهي التي يرمز إليها شعار الإسلام عدو بديل، وكان مجرد شعار عندما طُرح نظريا وفكريا عام ١٩٩١م، وفي هذه الأثناء تراجع ذكره المباشر في التصريحات الرسمية، ولكن جنبا إلى جنب مع الإقدام على تعديل صياغة مهام الحلف الأمنية بصورة رسمية تتفق مع وضع مضمون الشـعار موضع التنفيذ، وهذا ما بدأ بالفعل في قمة روما الأطلسية عام ١٩٩١م. كذلك كان التراجع عن ذكر الشعار في التصريحات الرسمية مقترنا بتنفيذ عدد من الخطوات التطبيقية لمضمونه على أرض الواقع، وهو ما جرى مثلا من خلال تشكيل عدد من فرق قوات التدخل السريع بمقاس مفصل على تصورات التدخل المحتملة فيما سمي أطلسيا: هلال الأزمات، ويعني الرقعة الجغرافية ما بين المغرب وإندونيسيا، ولئن تم للحلف ما يسعى إليه من استقرار أمني شامل في أوروبا وحتى آسيا، فإن الدول الإسلامية -الغائبة حاليا حتى عن رصد ما يصنع حلف شمال الأطلسي- ستكون مستهدفة في تصوراته النظرية وتحركاته العسكرية في الحقبة التاريخية المقبلة، سيان ما تكون عليه خارطة العلاقات السياسية الدولية.

٢- على الصعيد الأمني أيضا يقترن تطوير موقع الأطلسي دوليا بجهود حثيثة تُبذل منذ سنوات للحيلولة دون توافر أي قوة رادعة فعالة خارج نطاق دول الحلف ونطاق الدول المرتبطة به ارتباطا عضويا ويسري التركيز على نظم الدفاع الجوي، وهو ما لا يخفى مغزاه على ضوء ظاهرة الحرب الجوية التي بدأت واشنطون تطور أسلحتها وفق متطلبات ممارستها، بل وتدرب جيوشها على ممارستها، كما كان في العراق وقد يتكرر، وكما كان في البلقان وأفغانستان وسواهما. فليس المطلوب مجرد القدرة على تحقيق انتصار حاسم بعد صدام عسكري، بل المطلوب أن يكون مجرد التهديد الأطلسي باستخدام القوة المتفوقة عسكريا، كافيا لتطويع أي جهة من الجهات، فإذا تمردت رغم ذلك التفوق، يأتي توجيه الضربة العسكرية المحتملة بصيغة تأديبية دون أن يتعرض الطرف المعتدي لأية خسائر.

ومن المنظور الإسلامي تجاوزت الدول الإسلامية أو غالبها حدود الانتظار في هذا الميدان، ولكن في الاتجاه المعاكس، فباتت تشارك بنفسها في عملية تجريد المنطقة الإسلامية من قوة رادعة وقائية، بل ويشارك بعضها في الحيلولة دون نجاح أي محاولة جادة للخروج من النفق المظلم الذي كانت الدول العربية بصورة خاصة قد انزلقت فيه عبر تقويض دعائم الأرضية المحدودة الأثر، التي قام عليها أمن عربي مشترك، وكان ذلك التقويض لحساب الأمن مع الصهيونيين ولحساب مطامع أنانية ذاتية.

3- ما يجري تحت عنوان الأمن يجد ما يستكمله دوليا عن طريق اصطناع شرعية دولية بديلة عن تلك التي قامت على ثوابت المواثيق الدولية، فبعد أن كانت تلك الثوابت هي المقياس لتحديد مشروعية قرار دولي ما، أصبح القرار الصادر، عن مجلس الأمن الدولي أو خارج نطاقه، ينطلق من موازين القوة الآنية، ليُفرض مصدراً لصناعة شرعية دولية بديلة وزائفة. ولا يغيب عن الأذهان ما يعنيه ذلك في ظل منظومة دولية جديدة، قد تقوم فعلا على زعامة انفرادية تصنعها القوة العسكرية، لتستحق شرعة الغاب تسميتها شرعية دولية.

من المنظور الإسلامي لا يقتصر الأمر هنا على مجرد غياب عن الساحة الدولية يثير الألم والاستغراب، فمن أخطر ما نعاصره في الوقت الحاضر أن بعض الدول الإسلامية أو جلّها بات يشارك مشاركة مباشرة في ذلك التزييف الخطير، وبات يساهم إسهاما مباشرا في حملات غسيل الدماغ الجماهيرية الجماعية، لتربية جيل جديد، يتقبل القرار الدولي الذي يمثل واقع القوة فقط، وكأنه يمثل شرعية دولية، مهما كان باطلا ومتناقضا مع أبسط مبادئ القانون الدولي ونصوص المواثيق الدولية نفسها.

ولا يتسع المجال لمجرّد تعداد عناوين المزيد من المعالم المستقبلية كنتائج منتظرة من التحولات الجارية حاليا بمعزل عن تأثير الدول الإسلامية، ولا سيما تلك المعالم التي تتجاوز حدود الميدان الأمني والقانوني الدولي، إلى مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والنقدية والتقنية والفكرية والثقافية، ولو عددناها لوجدنا ذلك الغياب الخطير يتكرر بدرجات متفاوتة، أدناها الانتظار دون أي تحرك، وأبعدها وأخطرها هو المشاركة المباشرة في صنع ما يتناقض مع المصالح الذاتية، الحاضرة والمستقبلية على السواء.

– – – – – –

الحضور وشروطه

إطلاق الإرادة الشعبية وتحرير الإرادة الرسمية شرطان للتأثير دوليا

إن حضورنا الدولي الفعال، رهن بفعالية حضورنا الحر داخل أرضنا، وفي تعاملنا مع بعضنا، وإن العقبة الكبرى في وجهنا هي -كما نقول على الدوام- من صنع أيدينا.

قد يقول قائل بوجود محاولات ما لتثبيت حضور الدول الإسلامية في الساحة الدولية، وتأثيرها على صناعة القرار الدولي، وإن لم تظهر آثار ذلك الآن فستظهر في المستقبل، آجلا أو عاجلا. وفي هذا القول قسط كبير من التمني، وفيه أيضا ما يهون من أهمية بذل جهود حقيقية ومتواصلة، للتخلص من الغياب الراهن عن الساحة الدولية الذي تضاعفت مخاطره بعد انتهاء الحرب الباردة، ويمكن أن يسبّب عواقب وخيمة، إذا استمر إلى ما بعد استقرار دعائم منظومة علاقات دولية، على أسس يصعب التأثير عليها أو المشاركة في صياغتها بأثر رجعي، أي بعد أن تأخذ الصورة المتوافقة مع ما تريده القوى المشاركة الآن في صياغتها.

أين الخلل؟

من المحاولات المعنية التي تفاءلت بها بعض الأقلام في حينه تجدد انعقاد القمم العربية بعد انتظار طويل وأثناء فترة بالغة الخطورة على صعيد قضيتين رئيسيتين في المنطقة العربية، قضية فلسطين وقضية العراق. آنذاك اقترن الحدث بطرح تمنيات إعلامية عديدة، رأت فيما رأت أن الدول العربية ستنتزع زمام المبادرة فيما يسمى العملية السلمية في الشرق الأوسط، وستنعقد القمة في المستقبل سنويا، وستنفتح أبواب المصالحة العربية التي سبق واستكمل إغلاقَها غزوُ الكويت وحرب الخليج الثانية، كما سيتحقق حد أدنى من التقارب والتكتل عبر سوق اقتصادية مشتركة آن أوانها منذ زمن بعيد، بدلا من التهالك على ما سمي المشاريع الشرق أوسطية.

بقيت هذه الأمنيات وأمثالها حبرا على ورق الصحف والمجلات، وبقي القرار في قضية فلسطين خارج نطاق إرادة عربية مشتركة، كما بقيت القمم العربية رهينة للانقسامات، بل ورهينة لبقاء ارتباطات بعض الدول العربية بالقوى الدولية أرسخ لديها وأثمن من تعزيز الارتباطات ذات الأهمية المصيرية مع الدول العربية الأخرى، كما بقي حديث المصالحة سرابا رغم التحركات المعبرة عن المخاوف من أن تضرب التهديدات الأمريكية بالمصالح المحلية والإقليمية للدول العربية المرتبطة بواشنطون عرض الحائط. أما مشاريع السوق العربية المشتركة فانضافت إلى محتويات خزائن مليئة بمشاريع مماثلة، مدروسة نظريا، مهملة تطبيقيا، ومكدسة في مكاتب جامعة الدول العربية، فلم تنعكس في شكل إجراءات تبدأ بالبنية الهيكلية كطرق المواصلات وتسهيل الاتصالات وتأشيرات الدخول ليمكن أن ترتفع نسبة التجارة البينية العربية ناهيك عن نسبة الاستثمارات البينية العربية.

هذه الصورة السلبية -كمثال- تنطبق على محاولات أخرى موضع الاستشهاد، وقد تتفاوت التفاصيل، ولكن دون أن تؤثر على الحصيلة تأثيرا يذكر، مثل العمل في حينه على تشكيل لجنة المتابعة الإسلامية لأحداث البوسنة والهرسك، أو تشكيل مجموعة الثمانية للدول النامية الإسلامية، ويمكن أن نمضي بالأمثلة مدى أبعد دون أن نصل إلى نتيجة مغايرة، كما كان مع لجنة القدس الإسلامية وحتى تأسيس منظمة مؤتمر العالم الإسلامي أو جامعة الدول العربية، ولعل أقرب الآمال إلى الواقع ما رافق ثورة الأسعار النفطية في سبعينات القرن العشرين الميلادي، وهو ما ضاعف مفعول خيبة الأمل بانتقال زمام صناعة الأسعار إلى الدول المستهلكة لاحقا.

أين مكمن الخلل؟

إن الذين يستشهدون بالمحاولات المذكورة على سبيل الزعم الخاطئ بوجود محاولات جادة لإثبات حضور الدول الإسلامية دوليا، يعطون واقعيا الدليل على أن تشخيص المرض متفق عليه، وأن العلاج المطلوب متفق عليه أيضا، فهذا وذاك ما يثير التمنيات في اتجاه معين، القاسم المشترك فيه هو صيغة من صيغ التلاقي الإقليمي.

ولكن يبقى الانفصام قائما بين التمني والواقع، بين الكلام النظري والتطبيق الواقعي. ولسنا في حاجة إلى بحوث ودراسات لتأكيد أن المطلوب عربيا وإسلاميا هو تحقيق تقارب، تكتل، تعاون، أو إيجاد أرضية مشتركة وأهداف متفق عليها وآليات فعالة، بصيغة ما، سياسية على مستوى لقاءات دورية واتفاقيات ملزمة، وعملية في القطاعات التجارية والاقتصادية والمالية، ولا نفتقد ذكر ذلك وتأكيده بمختلف الصور، في التصريحات الرسمية والتحليلات الإعلامية والندوات الفكرية والبحوث المنهجية، ولكن ما نزال نتحدث، ونراوح في مكاننا، ونؤكد وننادي ونناشد، وتبقى الأمور على حالها فنكرر التأكيد والنداء والمناشدة، دون جدوى، فمرة ثانية: أين مكمن الخلل؟

منطلق التغيير

لنطرح السؤال من زاوية أخرى:

ما الذي أعطى الدول العربية القوة والقدرة على أن تتجاوز نفسها، وتضرب صفحا عن ثوابتها عبر عدة عقود سابقة، لتلتقي على نقاط جديدة اعتبرتها آنذاك ثوابت استراتيجية في مؤتمر مدريد؟ وقد كان اللقاء جامعا، فغياب العراق وليبيا والسودان آنذاك، كان من قبيل التغييب في الدرجة الأولى.

بالمقابل:

علام لا تجد تلك الدول العربية -ومعظمها لم تتبدل أوضاعه السياسية عموما- القوة الكافية والقدرة اللازمة لتتجاوز نفسها الآن، وتضرب صفحا عن تلك النقاط الاستراتيجية الثابتة المزعومة، وقد ثبت خواؤها واهتراؤها ووصلت بالمنطقة إلى طريق مسدودة، إن لم نقل إلى هاوية سحيقة، لتنطلق الدول العربية بصناعة البدائل، كما يرجى منها ولها، أي صناعة ثوابت بديلة، حقيقية تستحق هذا الوصف، وتخرج بالمنطقة من المرحلة المتأزمة الراهنة؟

كأنما كان تنفيذ الإرادة الأمريكية عبر مؤتمر مدريد هو مصدر القدرة على اتخاذ قرار اللقاء على خط مشترك، بل كان كذلك فعلا، والواقع أن التوجه العلني نحو مدريد بدأ قبل عشرة أعوام، أي في قمة فاس، ثم افتقدت الدول العربية مصدرا ذاتيا للتحرك واتخاذ قرار تاريخي تصحيحي.

لم يكن السؤال المطروح عربيا هو: هل توجد أرضية عربية مشتركة، أو كيف نوجدها؟.

بل كان السؤال من قبيل: أين أوروبا؟ أين روسيا؟ أين البديل الدولي عن الوصي الأمريكي؟

التشبث بالوصي الدولي ودوره الإملائي هو محور السقوط.

لندع التنديد بروح المذلة والسلوك الانهزامي في تلك النظرة، ولنفترض وجود بديل دولي ما، هل في الاعتماد عليه ما يبدل جوهر الخلل الخطير الكامن في الاستعداد للتلاقي على ما تقبل به إرادة قوة دولية أجنبية، على حساب الإرادة الذاتية القطرية والإقليمية، أكثر من الاستعداد للتلاقي على أرضية مشتركة يصنعها حل وسط يعبّر عن تلك الإرادة -أو الإرادات- الذاتية العربية؟

تحرير الشعوب

إن الشرط الأول للحضور والتأثير دوليا، الآن وفي المستقبل، هو استعادة الثقة بالنفس وتحرير الإرادة السياسية في المنطقة الإسلامية من التبعية لقوة دولية ما. وإن من أسوأ أشكال الخداع السياسي المنتشرة حاليا، القول إن القدرة على التحرك عالميا رهن بالتحرك في ظل طرف آخر يتحرك، وليس في اكتساب القدرة الذاتية للتحرك.

ولا تتحرر الإرادة السياسية وتكتسب فعاليتها دوليا عبر تصريح رسمي أو قرار، ولا عبر مقال إعلامي أو دراسة، بل باعتمادها على قوة كافية لموازنة مفعول ضغوط دولية خارجية باتت تصل أحيانا إلى مستوى خنق إرادة القرار السياسي المحلي. ومن المستحيل على الحكومات العربية والإسلامية، أن تجد قوة دنيوية ذاتية تعتمد عليها لتحرير إرادتها دوليا، إلا قوة الشعوب وقوة التلاحم معها عبر إطلاق حرية الأفراد والجماعات الشعبية.

وإننا لنرصد باستمرار أن كبرى القوى الدولية المعاصرة، تتصرف بقضية فلسطين أو قضية العراق أو أفغانستان أو البلقان أو سورية أو قضية توسيع الهيمنة الأطلسية شرقا، وهي تضع في حسابها مع كل خطوة تخطوها أن قرارها السياسي والعسكري، مرتبط ارتباطا مباشرا بحجم ما تجده من تأييد أو تواجهه من معارضة على المستوى الشعبي لديها، ولا تغني عن الحرص على ذلك قوة عسكرية ضاربة، ولا طاقة مالية واقتصادية، ولا مخابرات داخلية ودولية، كما لا يغني التلاقي نتيجة الضغوط أو نتيجة المصالح مع الحلفاء في أنحاء العالم.

إذا كان هذا التعامل مع عنصر التأييد الشعبي أساسيا حاسما لدى صانع القرار في دولة كبرى بإمكانات كبرى، كيف نتصور أن حكومة بلد عربي أو إسلامي تستطيع أن تتخذ قرارا حاسما مستقلا، فتتبناه وتدافع عنه وتتمسك به لتتمكن من تثبيت مفعوله عالميا، وجميع ذلك في ظل انفصام مستحكم بين إرادة النظام وإرادة الشعوب، أو في ظل أساليب معروفة لاصطناع إرادة شعبية مزيفة، متطابقة مع إرادة صانع القرار، مهما صنع، أو لنشر الوهم وإيهام الذات بذلك، رغم افتقاد أي دليل منهجي مقنع.

من الثابت أنّ إطلاق قوّة الإرادة الشعبية من عقالها لا يتحقق عبر وسائل وأساليب هي في حد ذاتها متناقضة مع الإرادة الشعبية، وإن أخذت صورة:

– انتخابات واستفتاءات ناقصة الشروط على غرار ما عرفته دول عربية وإسلامية عديدة.

– حتى ولو وصل ذلك عبر مبالغة التسعات قبل الفاصلة وبعدها إلى مستوى حكايات هزلية من قبيل صدق أو لا تصدق.

– كما لا يتحقق عن طريق تجنيد وسائل الإعلام بأساليب مختلفة معروفة أيضا لتصوير تلك الإرادة الشعبية وكأنها غير مقيدة ولا مهدورة، بل قائمة وحرة وفعالة.

– كذلك من المستحيل تحقيق التلاقي الضروري المنشود بين الإرادة الشعبية والإرادة الرسمية، عن طريق انقلاب عسكري بين ليلة وضحاها.

– أو عن طريق إيجاد ما شاع لوصفه تعبير قنوات مسموح بها لممارسة الحريات السياسية والإعلامية، كما لو أن الحريات والحقوق مجرد هبات يملكها من يصل إلى السلطة، فيقلصها ويصادرها أو يطلق بعضها ويمنع بعضها، هكذا على حسب ما توحي به وصايته كفرد، على الملايين من الأفراد سواه.

بدلا من الحرص على تحرير إرادة الشعوب والعمل لذلك. عمد المتسلطون عليها إلى اغتيال أعظم فرصة تاريخية لتحقيق ذلك بانطلاق ثورات شعبية تحررية تغييرية، كان يمكن أن تصبح طاقاتها المتفجرة من أعمدة وجود الدولة وقدرتها على التأثير عالميا، وإذا بالأنظمة تتلاقى على التحرك المضاد لإرادة الشعوب الثائرة.

لا بد لتنطلق الإرادة الشعبية وتحقق مفعولها بدعم قرار المفوض فعلا بصناعة القرار باسم شعبه، من سلوك طريق منهجي، يمكن أن نميز فيه ما بين أهداف بعيدة تتطلب عملا دائبا طويل الأمد وأهداف مرحلية لا يصعب الوصول إليها ولا ينبغي الانتظار في العمل من أجل تحقيقها ولا يوجد عقبات مانعة لها.

وميادين الأهداف البعيدة شاملة، بدءا بتربية الطفل في الأسرة والمدرسة وعبر وسائل الإعلام، تربية تعزز حرية الإرادة والتعبير والثقة بالنفس، لينشأ جيل جديد، لا يعرف الممالأة والمخادعة ولا الخضوع لإرادة أجنبية، وانتهاءً بتربية الجندي على الفصل بين مهمته العسكرية وبين أي سلطة سياسية، وعلى رفض استخدامه أداةً لضرب المصلحة الوطنية بدلا من ممارسة مهمته الأساسية للدفاع عن المصالح الوطنية العليا، وإدراك تخصصه في الدفاع عن الوطن والشعب وليس عن السلطة تجاه الشعب.

إن الحاجة إلى فترة زمنية لتحقيق الأهداف البعيدة المدى، لا تسوغ الامتناع عن أداء ما يمكن أداؤه الآن، لتحقيق ما يقبل التحقيق على الفور، وما يُطلَق عليه عادة وصف أهداف مرحلية، وهو ما يملك صانعو القرار أمره أكثر من سواهم، ويحملون المسؤولية الأكبر عن تحقيقه، هذا مع عدم سقوط مسؤولية المفكرين والمثقفين وأصحاب الاتجاهات والنشاطات السياسية وغير السياسية، لممارسة الضغوط الممكنة على صانعي القرار للغرض نفسه.

ومن الأهداف المرحلية الملحة إلغاء حالة الطوارئ، والمحاكم العرفية وشبه العرفية، والاعتقالات العشوائية وإعادة السيادة للقضاء، وإلغاء أساليب الحكم الاستبدادي القائمة فيما يشبه حالة طوارئ غير معلنة رسميا لأن الوضع اعتيادي هناك يتضمن ما هو معروف في حالات الطوارئ على كل حال.

لا يمكن دون استعادة سيادة الفرد داخل بلده أن تستعيد الدولة سيادتها الخارجية، وتحقق استقلاليتها على الساحة الدولية فعلا لا كلاما، بل لا يتحقق ذلك دون سعي السلطات نفسها لتشجيع الفرد على التعبير عن رأيه، بدلا من كبته، وراء جدران الجامعات مثلا، أو عبر ربط الصحف والمجلات بمطابع الدولة مثلا آخر، أو ما شابه ذلك من وسائل قد تصنع إمعات أو تصنع متطرفين، ولكن لا تصنع قطعا سندا للدولة تجاه القوى الخارجية، هذا فضلا عن واجب السلطات في سدّ الأبواب أمام المحسوبية والرشوة والفساد الاجتماعي والاقتصادي وما يتفرع عن ذلك على مختلف الأصعدة، ونعلم أنه لا توجد عقبة حقيقيّة في وجه تحقيق الإصلاح على صعيد هذه الميادين وأمثالها، سوى ما يرتبط بافتقاد الإرادة لدى صانعي القرار، فذاك ما يحول دون إقدامهم الفعلي لا الكلامي على تحقيق ما يحملون هم المسؤولية الأولى عن تحقيقه، بدلا من انتظار انفجار الثورات الشعبية مرة بعد أخرى.

تحرير القرار الرسمي

إن تحقيق سيادة الفرد في البلدان العربية والإسلامية قابلة للطرح كهدف وللتحقيق في المرحلة الحالية عن طريق العمل الشعبي والتوجيهي من جانب الدعاة والعلماء والمفكرين والمثقفين أكثر من قبل، فالشعوب تغلي بتأثير الأحداث الكبرى الجارية، فإما أن تجد من داخل صفوفها من يعمل على تحويل غليانها إلى طاقة بناءة فاعلة هادفة، أو أن يقع الانفجار، فتنضبط نتائجه أو لا تنضبط.

وليست حرية الإرادة الشعبية والفردية واستقلالها وترسيخ الضوابط القانونية والقضائية وسيادتها على ما سواها مجرد الشرط الوحيد أو المباشر لاكتساب القوة اللازمة لممارسة التأثير على الساحة الدولية، ولكنها شرط أولي لصناعة أي شرط آخر سواه، بدءا بالنهوض العلمي والتقني، مرورا بالتخطيط والتقويم والإصلاح المتجدد على طريق الإنجاز، وانتهاء بتوظيف الثروات الطبيعية والاقتصادية توظيفا فعالا لتحقيق الأهداف المشروعة في مختلف الميادين، وجميع ذلك أو غالبه هو مما يكثر ذكره في الدراسات والبحوث والتحليلات الإعلامية، ربما لندرة إمكانات التعبير الحر عما هو أبعد منه وعن شرط تحقيقه وما تحمل السلطات المسؤولية المباشرة عنه.

صحيح أن العمل على المدى البعيد والعمل المرحلي لتحرير الشعوب، هو الأرضية التي لا غنى عنها لإيجاد شروط أخرى ضرورية لتنمية القدرة الذاتية على التأثير الدولي، ولكن من بين تلك الشروط الأخرى ما يمكن تحقيقه بصورة مباشرة ولا يحتاج صانع القرار في البلدان العربية والإسلامية بصدده إلى الانتظار بأي حجة من الحجج المعتادة حتى الآن، ومثال ذلك الخطوات الأولى في اتجاه التكتل، فالنقص هنا كامن في الإرادة السياسية في الدرجة الأولى، وهذا ما ينعكس في مظاهر سلبية مرسخة للضعف والتخلف والتفرقة حاليا، وإلا:

ما الذي يجعل بعض الدول العربية تصدر إلى دول أوروبية غربية منتجات، هي عينها التي تستوردها دول عربية أخرى من الأوروبيين بأثمان مرتفعة، بدلا من التعامل التجاري البيني المباشر؟

إن هذا -وتوجد أمثلة مشابهة أخرى عديدة – لا يعتبر مجرد خطأ أو تقصير أو انحراف محدود الأثر، بل هو شكل من أشكال الانتحار تجاريا واقتصاديا، وسياسيا أيضا، في عالمنا المعاصر وفي ظل ظاهرة العولمة الآخذة بالانتشار فيه والهيمنة عليه.

ما الحائل الحقيقي في عدم اتخاذ إجراءات ما للتخلص من ظاهرة عجز المواطن العربي عن التنقل بحرية إلى بلد عربي مجاور، أو وقوفه موقف التسول للحصول على تأشيرة سفر إلى دولة غربية يتمتع مواطنوها بحرية دخول بلده متى شاؤوا ودون أيّة عراقيل؟

ويسري ذلك على ظواهر أخرى معروفة، شاملة لمختلف الميادين، وعلى مختلف المستويات، كما في شبكات التعليم، والمواصلات، والرسوم الجمركية، وغير ذلك، وهنا بالذات نقطة البداية للخروج من النفق الراهن للتخلّف والفرقة والضعف.

إن الاتحاد المغاربي لا ينتظر ليصبح واقعا قائما أن يزول الاختلاف في نوعية الأنظمة السياسية القائمة في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، ولا أن يزول الاختلاف على قضايا بعينها كقضية الصحراء الغربية / المغربية، ولا يفيد قطعا -إذا صدقت النوايا- تأجيل توحيد النظم التجارية والتعليمية وسواها إلى أن تزول تلك الاختلافات أو تتبدل الأنظمة التي تحمل المسؤولية عن استمرارها، بل على النقيض من ذلك تماما، قد تتقارب تلك الأنظمة بعد جيل أو جيلين، إذا بدأت هي الآن بتوحيد أرضية المسيرة المغاربية المشتركة على الأصعدة الاجتماعية التجارية والتعليمية وسواها، ممّا يمس الحياة اليومية والعلاقات المباشرة بين الشعوب، كذلك فالتقارب بين دولتي وادي النيل قد يبدأ سياسيا ثم ينفرط سياسيا أيضا، أما تحقيقه واستمراريته، فلا سبيل إليه دون تجاوز عنصر التقلبات في وجهات النظر السياسية، من خلال الشروع في تعاون حقيقي في ميادين عملية، كي تصل الدولتان يوما ما، إلى كسر القيود المفروضة سياسيا على أسباب الوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة. ومثل هذه الأهداف هو ما يمكن تأكيده أيضا كأهداف مرحلية في أي عمل شعبي يستهدف التغيير وصناعة مستقبل أفضل.

يجب أن يرسخ فيما يُطرح من تصورات لتحقيق التقارب أو التكتل عربيا وإسلاميا كشرط لتحقيق التأثير المطلوب دوليا، أن هذا الشرط لا يتحقق دون تحرير إرادة الشعوب، وكذلك تحرير القرار الرسمي من القيود التي فرضها صانعوه على أنفسهم، حتى يفتحوا بين دول المنطقة قنوات التعاون الضروري، في الميادين الممكنة وبالوسائل المتوافرة، للوصول في مرحلة لاحقة إلى إضعاف مفعول الاختلاف في التوجهات السياسية ومفعول الخلاف على قضايا جزئية وجانبية.

وعند متابعة غيابنا عن الساحة الدولية وعجزنا عن التأثير على صناعة القرار الدولي، يكثر الحديث فكريا وإعلاميا عن شروط أخرى عديدة، لا خلاف عليها، مثل اعتماد المراكز والمعاهد العلمية كمصانع للأفكار والتصورات والمخططات، أو تعزيز البحوث العلمية كمدخل إلى تطور تقني واقتصادي، أو دعم المواهب والتخصصات الفردية بعيدا عن المحسوبية والفساد والرشوة والقيود السياسية، على أمل وقف هجرة الأدمغة وعكس تيارها، وغير ذلك مما يضيق المجال بسرده، ولا حاجة إلى سرده، فكثرة الحديث عنه، وتكرار ذكره باستمرار، إشارة واضحة إلى أن علة الامتناع عن التطبيق كامنة في مجال آخر، في سَجن الإرادة الشعبية وهي مصدر للطاقة، وتقييد الإرادة الرسمية وهي وسيلة تخطيط وتنفيذ.

والخلاصة بكلمات بسـيطة، إن حضورنا الدولي الفعال، رهن بفعالية حضورنا الحر داخل أرضنا، وفي تعاملنا مع بعضنا، وإن العقبة الكبرى في وجهنا هي -كما نقول على الدوام- من صنع أيدينا، فإما أن نتحرك ونتجاوز أنفسنا فنخطو خطوة أولى نحو الساحة الدولية، أو لا نصنع، فلا يبقى لنا في حقبة تاريخية مقبلة مكان على خارطة العلاقات الدولية المستقبلية.

– – – – – –

صناعة القرار

سبل التأثير على الثوابت الغربية في صناعة القرار

يتخذ القرار في الغرب خارج نطاق التصورات العربية الشائعة بشأن عوامل التأثير عليه؛ فهو يصدر عن ثوابت التوجهات السياسية الغربية أولا، ثم عن تقديرات صانع القرار للظروف الآنية ذات العلاقة بالمنظور الغربي ثانيا، ولا يضع في حسبانه شيئا آخر بصورة جادة، ومثال ذلك ما كان من تعامل الدول الغربية الرئيسية سريعا مع طوفان الأقصى. وهذا ما يسري على اتخاذ مختلف القرارات الأخرى ذات العلاقة ببلادنا وقضايانا؛ ويكمن الخطأ الأساسي لدينا في تقدير ما يؤثر أو لا يؤثر على صناعة القرار الغربي، وغلبة مزيج من التمنيات والأوهام وقليل من المقاييس التي قد تبدو موضوعية ومنطقية، ولكنها تصدر في نهاية المطاف عن وجهة نظر ذاتية غير واقعية، إذ المطلوب لمعرفة عوامل التأثير على صانع القرار الغربي، استخدام منظوره هو قدر الإمكان لنجد أنّ المواطن التي تتأثر صناعة القرار في نطاقها، لا تخرج عن عنوانين اثنين:

– ثوابت حضارية غربية

– ثوابت سياسية غربية

إنما توجد عوامل إضافية في مقدّمتها:

– مصالح آنية زمنيا ومحدودة جغرافيا أو مضمونا

– نقاط التقاطع بين المصالح الغربية داخليا وخارجيا

– عوامل مساعدة في صياغة القرار وتنفيذه

ما لا يتأثر القرار الغربي به

نبدأ بوقفة قصيرة عند طبيعة القرار المتعلق بعدوان عسكري على العراق كمثال نموذجي من مطلع القرن الميلادي الحادي والعشرين، وكان القرار هو الصمت الرسمي العربي الطويل قبل عمليات القصف وبعدها رغم ظهور مواقف رسمية من جهات أخرى أقل التصاقا بالعراق، مثل أنقرة وموسكو وباريس. وكان لهذا الصمت دلالات عديدة، يهم من بينها هنا أن كثيرا من عمليات القصف كانت تبدو مفاجئة للأطراف العربية، كقصف بغداد في شباط / فبراير ٢٠٠٢م، وننطلق من أن المفاجأة لم تكن مصطنعة سياسيا، لنجد أن الصمت الرسمي يكشف عن أمرين أو عن أحدهما على الأقل:

الأمر الأول هو موقف الاستهانة بعلاقات الصداقة المزعومة، أي عدم الحديث من جانب صانع قرار القصف في العاصمتين الأمريكية والبريطانية، مسبقا مع صانعي القرار في الدول العربية الصديقة وغير الصديقة، وذلك عن أمر من المفروض أنه يهمهم وتؤثر نتائجه عليهم أكثر من سواهم.

والأمر الثاني هو أن التقديرات السياسية في العواصم العربية لم تكن تضع في حسابها هذا الاحتمال، وفي هذا ما يشير إلى أن العناصر التي تقوم عليها هذه التقديرات غير صحيحة أو ناقصة على الأقل، أو أنها تقدر ما سيقع وتتجاهله، وهذا عذر أقبح من ذنب.

يعني ما سبق خطأ الاعتماد على ما شاع ذكره على ألسنة السياسيين أحيانا وفي وسائل الإعلام غالبا، أن العلاقات الموصوفة بالودية أو المصلحية أو ما شابه ذلك، ليست هي القناة المناسبة للتأثير فعلا على صناعة القرار الغربي. وبتعبير أوضح، إنّ في هذا المثال -وفي كثير من الأمثلة المشابهة سواه- دليلا على أن هذه الصداقة المزعومة هي من نسج الأوهام، أو أنها على الأقل غير كافية لتحقيق التأثير المطلوب على أرض الواقع السياسي.

إن اتخاذ قرارات بالعدوان على هذا الطرف أو ذاك في المنطقة العربية والإسلامية:

١- لا يتأثر بالرأي العام العالمي عندما يكون تأثره بالأوضاع المأساوية في العراق وبالتقارير الدولية الواسعة النطاق عنها محدودا لا يتجاوز أساليب التنديد.

٢- كما أنه لا يتأثر بالعلاقات الودية مع الدول المعنية التي تمارس تلك العلاقات مع واشنطون ولندن وأقرانهما ولا مع ما تتعرض له داخليا بسبب غضبة شعوبها.

٣- ولا يتأثر ثالثا بمواقف ذوي الأصل العربي والإسلامي داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو داخل الغرب عموما، لا سيما وأن هؤلاء ما يزالون معزولين نسبيا عن صانعي القرار في البلدان العربية والإسلامية، على النقيض من أشباههم من الغربيين في البلدان العربية والإسلامية، والذين يظهر مدى ارتباطهم بدولهم مثلا عند استنفار الأجهزة الغربية المعنية حتى في حالات ارتكاب جرائم عادية.

٤- بل لا يأخذ القرار الغربي بعين الاعتبار شيئا مما سبق حتى من حيث اختيار التوقيت، فكم بدت القرارات الغربية أشبه باستفزاز مقصود لإثارة شعوب ضد حكامها، إلا إذا كان المقصود من التوقيت مسبقا هو مثل ذلك الإحراج.

على أيّ حال فمن حيث السؤال عن مواطن التأثير على صناعة القرار الغربي، نجد التأمل في أسلوب التعامل مع العراق كمثال ما يُسقط المقولات الشائعة التي يجري الترويج لها تحت العناوين المذكورة.

ومثال التعامل مع قضية العراق ينطبق في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل المنظور على صناعة القرار الغربي فيما يتعلق بقضية فلسطين مثلا، أو قضية أفغانستان مثلا آخر، أو قضية سورية مثلا ثالثا، وبقضايا أخرى كذلك. فالأجدى بنا أولا العمل على تحقيق هدف الاستقلال الفعلي لإرادتنا السياسية وصناعة قرارنا بأنفسنا من جهة، ثم النظر في الميادين الحقيقية للتأثير على صناعة القرار الغربي من جهة أخرى، وعندها يتبين أن كثيرا مما يُطرح في الساحة بشأن التأثير على صناعة القرار الغربي، يقال من باب استسهال الطريق في الدرجة الأولى، أو لفت الأنظار بالأمر الجانبي عن الأمر الأهم.

الواقع أن الجزء الأعظم من أي عمل مطلوب للتأثير على صناعة القرار الغربي يتمثل في العودة إلى بذل الجهد الحقيقي والأكبر على صعيد رفع مستوى صناعة قرارنا ذاتيا، فهي البوابة الرئيسية والكبرى للتأثير على أي طرف آخر، وليس سلوك هذا الطريق سهلا، بل يتطلب جهدا حقيقيا مضاعفا، وعملا دائبا، بمعنى الثبات على بذل الجهود المتواصلة زمنا كافيا، كما يتطلب بحد ذاته قرارا حاسما وتصميما حازما ورؤية نافذة ومتابعة متجددة للمتغيرات ذات العلاقة.

التأثير على الثوابت الحضارية

المقصود بهذه الثوابت جملة التصورات والأفكار والمعتقدات الكبرى، التي رسخت في الغرب بمفعول التاريخ وأحداثه، فصنعت أهم عناصر شخصية الإنسان الغربي، وتؤثر على أي موقف أو قرار يتخذه، بغض النظر عما يعتنق منها، بل حتى وإن أعلن من الناحية الشكلية تجرده من الالتزام بما هو معروف من مبادئ ومعتقدات، فقد دخل إرثها المعرفي والسلوكي في تكوين شخصيته وأسلوب تفكيره وسلوكه عموما بما في ذلك سياسيا.

بل تؤكد المتابعة الطويلة الأمد للأوضاع الغربية من كثب أن صانع القرار في الغرب أشد التزاما بتأثير تلك الثوابت من الفرد العادي، وقد يتفاوت ذلك قليلا على حسب الانتماءات السياسية والعقائدية. وعلى أي حال لا تتبدل هذه الثوابت أو تتعدل إلا بمفعول تطورات تاريخية كبرى، فليس المقصود من التأثير المطلوب هنا على صانع القرار، توظيف وسائل ما، ستبقى قاصرة دوما، للتأثير على الثوابت نفسها، بل المطلوب اعتبارها -كما هي- مدخلا من مداخل التأثير على صانع القرار الملتزم بها، ويعني ذلك تطبيقيا:

١- عدم صرف الجهود للتأثير على صانع القرار الغربي عبر محاولة إقناعه بثوابتنا الحضارية الذاتية، أو توقع تقبله لها، أو حتى التعايش معها، وذلك حيثما تتناقض من الأساس مع منطلقاته. ومن الضروري ملاحظة أن ربط مطالبته بقرار ما بتلك الثوابت قد يكون سببا إضافيا في دفعه إلى التحرك في اتجاه معاكس، إلا إذا ظهر له أن هذا التحرك سيصل به إلى نتيجة سلبية، وتعتبر العلاقات التركية-الأوروبية مثالا نموذجيا على ذلك، فرغم كل ما أقدمت عليه تركيا من تغيير في اتجاه التغريب، لم تنشأ أرضية مشتركة بمعنى الكلمة مع الأوروبيين، لاقتناعهم الراسخ أنّ الثوابت الحضارية في تركيا لم تتبدل، وأنها يمكن أن تصنع واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا آخر مع مرور الزمن، وهو ما يعطي واقع تركيا دليلا عليه.

٢- تقويم موضوع الحوار مع جهات غربية بكافة أشكاله في حدوده الواقعية، أي باعتباره يساهم فقط في إزالة بعض الإشكاليات وإيجاد أجواء أنسب للتفاهم، وقد يكون أقصى فوائده تهيئة أرضيةٍ أفضل لعلاقات مستقبلية على المدى البعيد، ولكن لن يغيّر الحوار شيئا من العوامل الحالية المؤثرة على صناعة القرار الغربي والفعاليات التي تشارك في صناعته، فمع تحبيذ الحوار -بشروط مناسبة- ينبغي تجنب الاستغراق في التعويل عليه عند التعامل مع الأحداث الآنية والقضايا السياسية على وجه التخصيص. وتأكيدا على ما سبق يُلاحظ أن الحوار خلال عقد تسعينات القرن الميلادي العشرين كان أوسع نطاقا، كما ونوعا، من أي فترة مضت، بينما كانت تلك الفترة بالذات حافلة بمضاعفة الضغوط الغربية، لا سيما فيما يسمى المؤتمرات الدولية العملاقة، على البلدان الإسلامية في ميدان ثوابتنا الحضارية بصورة خاصة.

٣- بالمقابل نجد من مرتكزات التصورات الحضارية الغربية وثوابتها ما يوصف بجدلية الصراع وموقعه في التطبيقات اليومية في مختلف الميادين، كوسيلة واقعية لا تغيب عن ساحة التعامل، بغض النظر عن تحبيذها أو نبذها. ومنذ سيطر أسلوب الصراع على تحصيل نصوص حقوق الإنسان بعد ثورة فرنسية دموية وحرب أهلية أمريكية عارمة، بقي مسيطرا في تحصيل حقوق العمال نضالا نقابيا وجولات دائمة بين عمال وأرباب عمل، وتحصيل حقوق المرأة نضالا مستمرا منذ قرنين وزيادة، وهكذا مع سائر فئات المجتمع وفي مختلف الميادين، مع استقرار مقولات من قبيل الغلبة للأقوى، ولا يقوم جميع ذلك على فراغ، بل يعتبر بمغزاه ومقتضاه هو المحور الأساسي لصناعة الحدث وصناعة القرار، ويعني ذلك في إطار الموضوع المطروح:

أ- ضرورة تركيز الجهود الأعظم على تنمية أسباب القّة الذاتية، وليس المقصود العسكرية فقط، فالقوة الحقيقية بمختلف أشكالها هي التي ترفع مستوى القدرة على التعامل مع صانع القرار الغربي من موقع التأثير لا التأثر فقط.

ب- لا يكاد الطرف الغربي يرصد أصلا وجود طرف آخر يتأثر به وهو يصنع قراره، ما دام ينطلق في أدبياته السياسية وفي معاملاته الرسمية وغير الرسمية -كما نصنع- من روح المطالبة بحقوق ما، ولكنه يرصد على الفور وجود طرف آخر ويحسب حسابه، بمجرد تحركه من منطلق انتزاع تلك الحقوق، بغض النظر عن حجم أسباب القوة التي يملكها بين يديه.

٤- لم تنتشر مقولات نهاية التاريخ وصراع الحضارات والإسلام عدوّ بديل اعتباطا بعد سقوط الجناح الشيوعي من منظومة الحضارة الغربية وانتهاء التناقض الداخلي الذي صنعته الحرب الباردة فيها، ولئن تراجعت نسبة استخدام هذه المصطلحات في التعامل السياسي اليومي، فما زالت مضامينها مهيمنة على خلفيات صناعة القرار في المرحلة الانتقالية الحالية، فمن شأن التراجع عن ثوابت ذاتية بتأثير وهمٍ يصنعه عدم الاستخدام اليومي لمصطلحات المواجهة الحضارية، أن يفتح الأبواب أمام الجوانب الواقعية التي بدأت التصورات المذكورة تساهم في صنعها، وكثير منها مما يمكن رصده تحت عنوان العولمة.

التأثير على الثوابت السياسية

المقصود بالثوابت السياسية ما يرسخ من تصورات وقواعد ويوصف أحيانا بالخطوط الحمراء، ويبقى مستمرا لا يتبدل بكلياته الكبرى عبر حقبة تاريخية معينة، تحدد الصيغة الشمولية / الاستراتيجية، وهذا ما كان ساري المفعول في الغرب خلال حقبة الحرب الباردة. وتعتبر الفترة الراهنة بالمنظور التاريخي مرحلة انتقالية بين حقبتين، وقد أعلن الأمريكيون فور انتهاء الحرب الباردة عن أهداف يريدون العمل لجعلهـا ثوابت في حقبة تاريخية مقبلة، وقد رفعوا لها شعار: نظام عالمي جديد؛ ومن أخطائنا الكبرى أن كثيرا من صانعي القرار أو ذوي التأثير على صناعة القرار في المنطقة العربية والإسلامية قد اعتبروا ذلك وكأنّه ثوابت جديدة استقرت بالفعل، وتعاملوا معها على هذا الأساس، على نقيض معظم القوى الدولية والمناطق الأخرى في العالم. وبينما حفلت الأدبيات السياسية العربية، تسليما أو رفضا، بالحديث عن الزعامة الانفرادية، والهيمنة الأمريكية، حفلت الأدبيات السياسية العالمية، بما فيها الأوروبية الغربية بالحديث عن تعدد الأقطاب، وانحسار الهيمنة الأمريكية أو رفضها ومكافحتها، وبدأت الحصيلة تظهر في بوادر ما يسمى التميز الأوروبي والمواجهة الروسية والإنجازات الصينية، مقابل ما نرصده في البلدان العربية من تبرير رسمي للتبعية الأمريكية في كثير من البلدان والميادين.

ليس سهلا التأثير على صناعة القرار الغربي أو سواه، عبر التأثير على الثوابت السياسية في حقبة تاريخية معينة، وهذا ما يمكن استنباطه من التأمل في حقبة الحرب الباردة، ولكن في الإمكان ذلك أثناء المرحلة الانتقالية بين حقبتين، وهي بمثابة فرصة تاريخية من الخطأ تفويتها، ويشهد على مثلها ما كان من نمو مفعول فكرة عدم الانحياز وتأثيرها على الثوابت الغربية والشرقية في العقد الأول بعد الحرب العالمية الثانية ومع ترسيخ دعائم حقبة الحرب الباردة.

من المحاور الرئيسية للتأثير الممكن والمطلوب على صعيد الثوابت السياسية:

١- مواجهة الأهداف الغربية المراد جعلها ثوابت برفضها (١) فكريا، وهذا حاصل بنسبة لا بأس بها بما في ذلك جانب التوعية العامة المرتبطة به، وبرفضها (٢) على أرضية الواقع السياسي التطبيقي، وهذا ما بقي مفتقدا منذ مطلع تسعينات القرن الميلادي العشرين، وقد تُرغم عليه ظاهرة رفضها شعبيا بعد أن بدأت تأخذ أشكالا منظورة قابلة للنمو.

مثال على ذلك: التحرك بمبادرات ذاتية مع ظهور خواء عسكرة الهيمنة الأمريكية وانقلاب نتائجها على المكانة الأمريكية الدولية نفسها.

٢- التعامل مع الأهداف الغربية الأخرى كالأوروبية باتجاه التميز، والروسية والصينية باتجاه تعدد الأقطاب، باعتبارها عناصر تساعد على إيجاد أرضية غربية ودولية بمواصفات أفضل، أو أقل ضررا، من مواصفات الأرضية الغربية القائمة على ثوابت أمريكية فحسب.

مثال على ذلك: الدعم المدروس للتميز النقدي الأوروبي، عن طريق رفع نسبة الاحتياطي النقدي منه، وتوسيع نطاق التعامل الاستثماري والتجاري به، مع ربط ذلك مباشرة أو عن طريق الإعلام السياسي، بمواقف سياسية معينة إلى جانب العوامل الاقتصادية والمالية.

٣- التعامل مع المنطقة الجغرافية الضائعة سياسيا، أي الجنوب الذي تمثل الدول الإسلامية القسم الأعظم منه، تعاملا تطويريا في اتجاه التكتل، والتحول من أسلوب تشكيل مجموعة دولية ثم العمل على إعطائها مضمونا، إلى أسلوب إيجاد المضامين أولا، من مشاريع ومنشآت ومعاملات مشتركة، والذي تنشأ عنه المجموعة الدولية تلقائيا أو تحت ضغوط الواقع والمصالح المرتبطة به. ولتوجيه الاهتمام إلى هذه المنطقة مكانة متقدّمة باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لخامات صنعت التقدم، واعتمادا على المعطيات المتوافرة فيها، لتنمية القدرات الذاتية لكل دولة على حدة ولمجموعة الدول النامية على السواء.

مثال على ذلك: إعطاء الأولوية للمشاريع التطويرية التي تربط بين البلدان المعنية إقليميا، على صعيد البنية التحتية أو على صعيد الإنتاج وتكامله، والتحرك تجاه الشركات الغربية العملاقة وتجاه الحكومات الغربية الأقوى اقتصاديا، تحركا جماعيا قدر الإمكان، أو بخلفية المصلحة المشتركة لأكثر من دولة إقليميا، وهو ما يمكن عند تكراره واستمراره أن يجعل الطرف الغربي، الرسمي والخاص، يضع في حساباته مسبقا أنه لا يستطيع الانفراد بدولة بعد أخرى، محققا عبر ذلك الفائدة الأكبر على حساب تلك الدول جميعا.

ومثال آخر ما يمكن أن تساهم به الدول الأقدر ماليا كالدول النفطية، أو الدول الأقدر بخبراتها العلمية، أو الدول الأقدر على التأثير السياسي إقليميا، لمواجهة الآثار السلبية لقرار غربي على دولة معينة من دول الجنوب، وهكذا.

اختلاف تعريف المصالح

يغيب عن الأذهان أحيانا التفاوت الكبير بين دلالة كلمة مصالح العربية ودلالة الكلمة المقابلة لها باللغات الغربية، فمصالح فلان جمع مصلحة، بمعنى كالأمر الذي يصلح لفلان، كلمة مشتقة من مصدر صلح، يصلح ومرتبطة عند الفرد الناشئ في ظل دائرتنا الحضارية بكلمات إيجابية الدلالة على الدوام، مثل الرجل الصالح، والصالحون، والاستصلاح، والمصالح المرسلة، ومصالح الناس، وغير ذلك من استخدامات معروفة ومتداولة، بينما تُستخدم الكلمة المقابلة باللغات الغربية في إطار آخر لا يتجاوز حدود ما يهم فلانا من الناس، فعنصر الاهتمام بحد ذاته هو العنصر الحاسم، وليس عنصر التقويم ما بين إيجابي فيه الخير، أو سلبي فيه غير ذلك. من هنا فكثيرا ما نستهجن في متابعاتنا السياسية اليومية تلقائيا ما لا يستهجنه الفرد الغربي عادة، وهو أن تُستخدم كلمة المصالح الغربية على صعيدين في وقت واحد، فهي تشمل لديه التعبير عن مصالح مشروعة كما تشمل التعبير عن مطامع غير مشروعة، وأهداف لا حقّ للغرب في تحصيلها ولكن يراد بلوغها بقصد الهيمنة على سواه فحسب، ولا تأتي كلمة خير أو شر إلا بقدر ما يفيد استخدامهما في الواقع التطبيقي لبلوغ المصلحة المطلوبة. ولهذا وليس اعتباطا، لم يعد يوجد في عالم السياسة تعريف دقيق لكلمة مصالح الواسعة الاستخدام، فكأنما المطلوب بقاؤها هيولية التعريف، كي يمكن استخدامها في تعليل قرارات متعارضة متباينة فيما بينها، مع إعطائها الشكل المناسب للقرار المعني في لحظة الحاجة إلى تعليله.

هذه الهيولية أوجدت مغالطات وتناقضات في استخدام الكلمة في واقع العالم المعاصر، تظهر للعيان عندما نتخيل وجود علاقات دولية متوازنة متكافئة بين شمال وجنوب، ودول كبيرة وأخرى صغيرة، فنتساءل في إطار تلك الصورة الافتراضية، ما الذي يجعل تثبيت أسعار منخفضة للمواد الخام ومصادر الطاقة الطبيعية مصلحة اقتصادية غربية وحيوية وأمنية، على سبيل المثال، ولا يجعل تثبيت أسعار منخفضة للحبوب المستوردة مثلا، أو حتى للآلات والتقنيات الحديثة مصلحة اقتصادية وحيوية وأمنية للبلدان النامية؟ وقد شاع في التعبير عن تلك المتناقضات الحديث عن خلل في النظام الاقتصادي العالمي وفي النظام المالي العالمي، وانتشرت المطالبة بمواجهته منذ عشرات السنين ولكن دون جدوى.

إطار عام لممارسة التأثير

رغم افتقاد التعريف المحدّد ورغم كثرة التناقضات في واقع استخدامه، لا بدّ للتأثير على المصالح الغربية من استيعاب المعطيات المتوافرة تحت هذا العنوان في التعامل الدولي، وهو تعامل يجري في ظل مدلولات سياسية واقتصادية منبثقة عن هيمنة الحضارة الغربية في الحقبة الزمنية الراهنة. وأصبحنا نجد بين أيدينا المصالح الحيوية والأمنية والقومية والدولية والاقتصادية وغير ذلك مما تُعتبر الأمثلة عليه معروفة، كما نجد تداخلا كبيرا ومعقدا بين كلمة مصالح من جهة وكلمات عديدة أخرى لها أهميتها من جهة أخرى:

– منها كلمات معناها واضح ومحدد في الأصل، مثل طرق إمداد الطاقة، ولكن أعطيت أبعادا إضافية نتيجة ربطها بتعبير مصالح دولية، الذي يُقصد به الغربية واقعيا.

– ومنها كلمات ذات مضامين هيولية التعريف أيضا، ولا علاقة لها بالمصالح في الأصل، ولكن رُبطت بها لتحقيق هدف مقصود، ومثالها كلمة عولمة وهي في الأصل تعبير يصف ظاهرة في إطار تطور تاريخي، ولكن أعطيت مهمة رفع الحدود في وجه المصالح الدولية، والمقصود هنا أيضا ما يسمى المصالح الغربية.

– ومنها كلمات بعيدة من الناحية النظرية عن ميدان المصالح، ولها مدلولات ثابتة التعريف في أدبيات القانون الدولي ومواثيقه المعتبرة، ولكن تعرضت لتزييف مضامينها في الاستخدامات العملية، كي تنسجم مع المصالح الغربية، وأبرز الأمثلة عليها الشرعية الدولية والسلام العالمي.

كما نجد عبر منظور آخر أن المصالح الغربية وفق معناها المتداول غربيا، نوعان رئيسيان، فهي مصالح مرتبطة بثوابت حضارية أو سياسية ذات بعد زمني طويل، وشمول جغرافي لأنحاء العالم، ومثال ذلك المصلحة الغربية الكامنة في الزعم القائل إن الصيغة الديمقراطية سياسيا ونظام السوق اقتصاديا، هما الأصلح لسائر أنحاء العالم ولمختلف المجتمعات البشرية. ويسري بالنسبة إلى مواطن التأثير على هذه المصالح في إطار صناعة القرار الغربي ما يسري على الثوابت الحضارية والسياسية عموما.

والنوع الثاني هو المصالح الآنية المتقلبة بتقلب الظروف الزمانية والمكانية وذات الأشكال أو المضامين المحددة غالبا، وهي المستهدفة بالسؤال المطروح هنا عن إمكانات التأثير ووسائله على صانع القرار الغربي، رغم الخلل القائم في العلاقات الدولية، ورغم أن البلدان العربية والإسلامية في حكم الطرف الأضعف في هذا الخلل.

وتوجد مقولات تستسهل الإجابة، إذ تقارن مقارنة سطحية بين هذا الخلل وما سبق أن واجهته الدول الصناعية الغربية فيما بينها بعد الحرب العالمية الثانية مثلا، وكان من الناحية الشكلية مشابها لعلاقات الشمال والجنوب اليوم، إذ انقسمت الدول الغربية آنذاك ونتيجة دمار الحرب إلى قسمين، أحدهما أمريكا الشمالية في وضع شبيه بوضع الدول الصناعية بمجموعها الآن، ثم اليابان وأوروبا الغربية في وضع شبيه بوضع الدول النامية حاليا، فما الذي ردم الفجوة أو الهوّة الفاصلة بين الفريقين آنذاك ؟ ويأتي الاستنتاج سريعا: ألا ينبغي لهذا الغرض تركيز الجهود للوصول إلى مشروع دعم من نوعية مشروع مارشال لردم الهوة الفاصلة بين الشمال والجنوب، وبتعبير آخر ينبغي التأثير على القرار الغربي في هذا الاتجاه بالذات؟

والواقع أن أرضية الثوابت الحضارية المشتركة القائمة أصلا، وأرضية الثوابت السياسية التي أوجدتها الحرب الباردة، أنشأت شبكة من المصالح بين أطراف العالم الغربي المتعددة، تختلف معالمها الكبرى جذريا عن السائد الآن ومنذ زمن بعيد بين الشمال والجنوب، وكان جوهر المصالح الذاتية الأمريكية هو مواجهة الشيوعية عالميا، وهو ما صنع العامل الحاسم في اتخاذ قرار الدعم المالي والاقتصادي الفعال، والمقترن في الوقت نفسه بما تحقق للأمريكيين من هيمنة عسكرية وميزات مالية واقتصادية في أوروبا والشرق الأقصى.

رغم ذلك حتى في ظل تلك الهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، لم تنقطع جهود الأطراف المعنية للتأثير على القرار الأمريكي في اتجاه آخر هو الحد من مفعول الهيمنة المتناقض مع المصالح الذاتية، وكانت جهودا رسمية وشعبية، منها استخدام عنصر الضعف الذاتي سلاحا، ويتبين محوره من مثال تعرض الكيان الألماني الغربي لانهيار محتمل -وهو في واجهة الغرب أمام المعسكر الشيوعي- إذ لم يكن ينطوي على الإضرار بألمانيا فقط، بل بالمصالح الدولية الأمريكية أيضا، فاستطاعت ألمانيا -وهي الطرف الأضعف في واقع الهيمنة- أن تحصل على ما أرادت الحصول عليه من دعم متعدد الأشكال والميادين وتوظيفه في تحقيق مصالحها الذاتية، ولا ينفي ذلك أنّه كان يحقق مصالح الطرف الآخر أيضا.

ووسيلة توظيف الضعف سياسيا هذه حاولَ ممارستَها الرئيسُ الروسي السابق يلتسين أيضا تجاه الدول الغربية بعد سقوط الشيوعية في الشرق. كما كان من صورها على صعيد التأثير الشعبي حرص دول الشرق الأقصى على ثقافاتها وعلى الإنتاج الوطني، رغم اضطرارها إلى فتح الأبواب أمام الدولة الحليفة الأكبر وهيمنتها الثقافية، وكذلك التقشف الشعبي الشديد واعتماد الإمكانات الذاتية، كما كان في ألمانيا لسنوات عديدة قبل نهضتها الاقتصادية.

ونستنتج من ذلك معالم الإطار الذي يبين حدود الحركة المتوفرة لإمكانات ممارسة التأثير على صناعة القرار الغربي، بصورة تخفّف من أضراره وسلبياته بمقياس مصالح البلدان العربية والإسلامية، أو النامية عموما، وفي مقدمة تلك المعالم بإيجاز:

١- لم يتحقق عبر عشرات السنين الماضية، ولن يتحقق في المستقبل المنظور دعم غربي فعال للدول العربية والإسلامية لافتقاد ثوابت حضارية وسياسية مشتركة، وسبق أن خابت توقعات للمتغربين على هذا الصعيد، بعد أن ارتبطت بقروض إنمائية وسياسات أخرى تولاها صندوق النقد الدولي والمصرف المالي العالمي في الدرجة الأولى.

٢- عرفت شبكة العلاقات الدولية في الشمال تعددية ثقافية وطنية لم تؤثر على المصالح المتبادلة، ويعني ذلك أن خصوصيتنا الثقافية الحضارية ليست سببا، وإن اتُخذت ذريعةً في كثير من الأحيان، للقول إنها سبب افتقاد أرضية مشتركة لمصالح متوازنة.

٣- الدعم الخارجي عامل مساعد، ولكن العامل الرئيسي لتطوير طاقات الدول الأصغر هو الاعتماد على الإمكانات الذاتية أولا، وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني ثانيا.

٤- إن عوامل التأثير تجاوبا أو تنافسا، وتلاقيا أو صراعا، يمكن أن تتعايش في إطار العلاقات مع طرف آخر، بشرطين اثنين:

– عدم إغفال اختلاف الثوابت الكبرى تجاه الطرف الآخر.

– وتثبيت المنطلق الإقليمي الواحد عبر الجمع بين الرؤية الشمولية للمنطقة العربية والإسلامية، ومصالحها المشتركة، وبين الرؤية الجزئية أو القطرية في إطار ما يعرف باسم المصالح الوطنية أو القومية.

أمثلة على سبل التأثير وشروطه

عند التعامل المباشر مع عنصر المصالح الآنية الغربية نجدها قابلة للتصنيف على أكثر من وجه:

– فهي من الناحية الجغرافية السياسية غربية مشتركة، وأمريكية، وأوروبية، أو لبلد غربي واحد، وتلحق اليابان وأستراليا بالغرب اصطلاحا.

– وهي من حيث المضمون مصالح أمنية، ومصالح اقتصادية ومالية، ومصالح فكرية وثقافية.

– وهي من حيث النوعية رسمية للدول ومجموعات الدول الغربية، وغير رسمية للقطاعات الأخرى كالخاص والمدني والتخصصي.

– ثم توجد مصالح من صنف آخر نجدها داخل الغرب أو داخل البلد الغربي الواحد، ونعني بها مصالح كل فئة على حدة من الفئات الشعبية، مثل أصحاب الأموال الاستثمارية، وحماة البيئة، والفروع الصناعية المتعددة التي تعتمد على خامات مستوردة، وهكذا.

ونحن بذلك أمام مستويات متعددة ومتباينة للتأثير على المصالح الآنية الغربية، وبالتالي فأول الشروط لممارسته ممارسة فعالة ومجدية، هو ما يمكن وصفه بالثقافة العامة لإمكانات التأثير، والتي يشير الإطار العام السالف الذكر إلى بعض معاييرها، فاستيعابها مع استيعاب الموقع الذي ينطلق المرء منه والموقع المقابل الذي يريد التأثير عليه، أمر لا غنى عنه -بعد وجود إرادة التأثير أصلا- لتكون الخطوات العملية هادفة وفعالة، ومتكاملة فلا يقع تناقض أو ينشأ ضرر على مستوى آخر، سيان هل كان موقع من يمارس التأثير في جهاز رسمي يصنع قرارا سياسيا مثلا، أو في شركة من الشركات فيصنع قرارا اقتصاديا جزئيا مثلا آخر.

على سبيل المثال، رغم ما تحققه دول الاتحاد الأوروبي من أرباح مادية عبر الاستثمارات والتجارة مع الدول العربية في الشمال الافريقي، لم تتحرك في اتجاه فتح أسواقها أمام منتجاتها الزراعية أو منسوجاتها ولو جزئيا كما تطالب دعوات تحرير التجارة، أو تزعم شعارات الدعم الإنمائي، ولكن قد نرى بعض المؤشرات في هذا الاتجاه، عند استخدام لغة المصالح المتبادلة، كما ظهر -مبدئيا- عبر تمسك المغرب بحقوقه في قضية صيد الأسماك، حتى يؤثر تأثيرا حقيقيا على صناعة القرار الأوروبي والخلاف داخل نطاق سياسته التجارية الخارجية. ويتصل بذلك التأكيد أن نسبة التأثير يمكن أن ترتفع أكثر بكثير، لو نشأ ما ينبغي أن ينشأ من تنسيق وتعاون فعلي بين دول الشمال الأفريقي عموما، كما أن ارتفاعها مؤكد لو أن البلدان المعنية ربطت التجاوب في تلبية المصالح الأمنية الأوروبية، على صعيد الحد من حركة الهجرة من الجنوب إلى الشمال عبر سواحلها على البحر الأبيض المتوسط، بتلبية الاتحاد الأوروبي لمصالح هذه الدول على أساس المعاملة بالمثل على الأقل، وما تقتضيه في قطاع فتح الأسواق الاستهلاكية أمام منتجات الطرف الآخر.

على سبيل المثال أيضا، لا يخفى حجم النمو السريع لسوق البلدان العربية والإسلامية في ميدان استخدام الحاسوب وبرامجه وما يرتبط به من تقنيات حديثة، ومعروف أن العقبة الأكبر كامنة في البنية التحتية كشبكات الاتصال وفي الأجهزة والبرامج المستوردة بتكاليف باهظة، ومن المؤكد أن باستطاعة الدول العربية والإسلامية التي تحركت على هذا الصعيد، أن تؤثر تأثيرا بعيد المدى على الشركات المتنافسة تنافسا شديدا من الغرب ومن الشرق الأقصى، ليس للحصول على أجهزتها وبرامجها بأسعار معقولة فحسب، بل ولربط مصلحتها في فتح الأسواق العربية أمام منتجاتها واستثماراتها بعقود ملزمة، بمطالبتها مثلا بدعم نشأة كوادر للتصنيع المحلي للأجهزة والبرامج، وتطوير سريع للبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يحقق مصالح الجانبين بصورة متوازنة، بدلا من استمرار الخلل القائم الآن نتيجة اعتماد سياسات الاستيراد الاستهلاكي المحض.

وما يسري على هذا الصعيد للاستفادة من تقاطع المصالح بين شركات تقنيات الاتصال الحديثة، يسري بصورة شديدة الفعالية أيضا إذا وجد سبيله إلى التطبيق على تقاطع المصالح بين شركات صناعة السيارات، والدول والمجموعات الدولية التي تنتمي إليها تلك الشركات، ونعلم على سبيل المثال مدى تأثّر صانع القرار السياسي في ألمانيا إلى حدّ كبير، بقرار الصين الاقتصادي على صعيد تصنيع سيارات فولكس فاجن في الصين، وحصول شركات زيمنس الألمانية على مشاريع استثمارية هناك، وعبر طلب بكين شراء قطار ترانس رابيد الألماني السريع، وهو مثال يتكرر باستمرار بصور متعددة، مع سائر الدول الغربية مجتمعة ومنفردة، ولكن نادرا ما يتكرر بالصورة المشابهة لتصرف الصين، من جانب الدول العربية والإسلامية، منفردة أو مجتمعة على السواء.

ولا يغيب عن الأذهان أن السبل المتوافرة والتي يمكن إيجادها للتأثير على صانع القرار الغربي، أو صانع القرار في أي دولة أجنبية، لا تجد تطبيقات عملية ولا يتوقع أن تجدها في الوقت الحاضر، لأن عملية التأثير نفسها هي جزء من عملية بناء النهوض عموما، فالسعي لممارسته لا يجدي على الأرجح ما لم يكن يأخذ مكانه جزءا متكاملا مع المساعي الضرورية الأخرى على طريق تحقيق هدف النهوض عموما.

وبما يشمل تحويل التوعية العامة من النظرة القطرية الضيقة إلى النظرة العربية والإسلامية الشاملة، ومن عالم الجزئيات والمصالح المحدودة في إطارها، إلى عالم الكليات الكبرى والمصالح العليا التي تنطوي على تلك الجزئيات تلقائيا، وربما بدأ مفعول كثير من ذلك بالظهور على المستوى الفكري، كما بدأ يحرك تدريجيا المستوى الشعبي، إنّما ستبقى جوانب عديدة أخرى رهنا بأن يبلغ التأثير الفكري والشعبي على صانع القرار في البلدان العربية والإسلامية نفسها مستوى كافيا لتحقيق النهوض المطلوب، لا سيما وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بميادين لا غنى فيها عن القرار الرسمي، مثل مناهج التعليم والتأهيل والإعلام ومراكز الدراسات والبحوث، أو تطوير شبكات البنية التحتية العابرة للحدود، أو تطوير السلك الديبلوماسي لأداء المهام الحقيقية المطلوبة منه، أو تجديد الصلة بالعقول والخبرات المهاجرة والمهجرة وتوظيف طاقاتها، وغير ذلك، مما يعتبر افتقاد ما يحتاج إليه من جهود، أحد الأسباب الرئيسية في العجز عن التأثير على صناعة القرار الغربي والعالمي، سواء من خلال استيعاب ثوابته والتعامل مع المصالح المتحكمة فيه، أو حتى من خلال العوامل الجانبية والمساعدة التي بات الحديث عنها يلفت النظر عن الأهمية الأكبر لسواها، مثل التأثير على الرأي العام، وقنوات الحوار، وانتظار ما قد تصنعه جاليات المقيمين من ذوي الأصول العربية والإسلامية، داخل البلدان الغربية.

– – – – – –

خاتمة

١- أول الطريق هو أن يتحرر العلم والفكر والإعلام في بلادنا من قيود التبعية سواء كانت للسلطات أو الجماعات أو الأحزاب، فالرسالة الكبرى التي نحتاج إلى حملها اليوم هي رسالة بيان معالم الطريق التي نسلكها ببلادنا وقضايانا في عالم لم تعد توجد فيه فواصل ولا حدود، ولا عاد في الإمكان فصل قضية فيه عن قضية، ولا مصير دولة أو حكم أو حزب أو طائفة عن أخرى أيضا.. وذاك من مهمة العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين والإعلاميين أولا.

٢- لا بد من ترسيخ الثوابت التي ننطلق منها، عقديا وحضاريا، ولا بد من إيجاد الآليات التي نتعامل بها مع تلك الثوابت وضبطها، ولا بد من تحديد الأولويات بصورة مشتركة متكاملة بدلا من انفراد كل طرف بأولوياته غير عابئ بسواه. وهذا أيضا في مقدمة ما يقع على عاتق العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين والإعلاميين، كما أن فتح الأبواب أمامه، والانتقال به من النظرية إلى التطبيق هو في مقدمة ما يقع على عاتق المسؤولين في مواقع صناعة القرار على مختلف المستويات.

٣- إن تساقط قضايا الإسلام والمسلمين على مسرح السياسة الدولية قضية بعد قضية دون استثناء أمر محتوم.. إذا بقينا على ما نحن عليه، ولن يكون بين الدول الإسلامية آنذاك كاسب وخاسر، ولا من ينجو بنفسه دون سواه، فالمشكلة ليست مطروحة اليوم من زاوية هل نتحرك أم لا، وإنما من زاوية كيف نتحرك ومتى نتحرك قبل فوات الأوان.

وأستودعكم الله ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب